文章分類

TAG

台北郊外倪蔣懷遙望祖厝

- 2025-05-12

- 2025-05-12

- 1608 Views

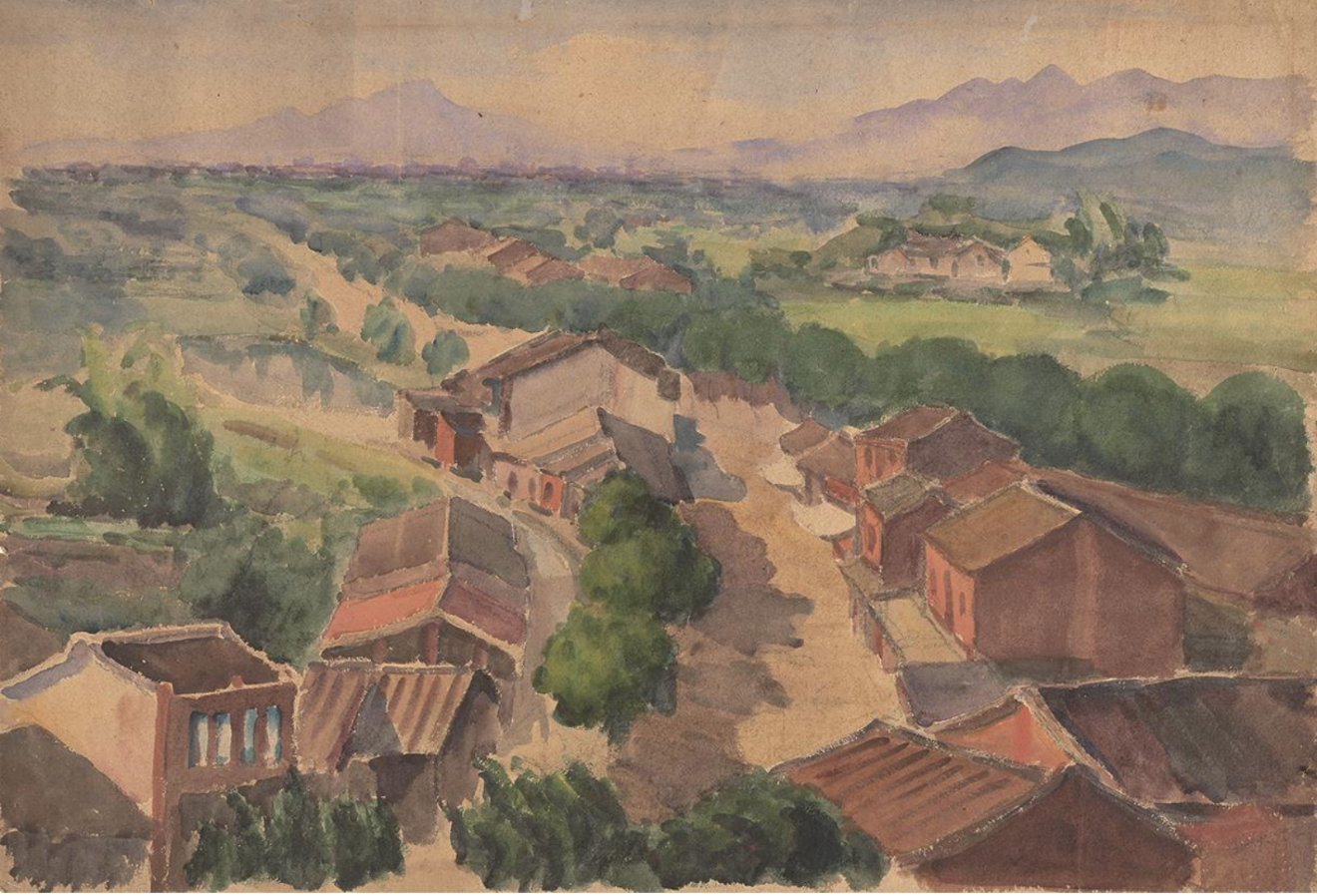

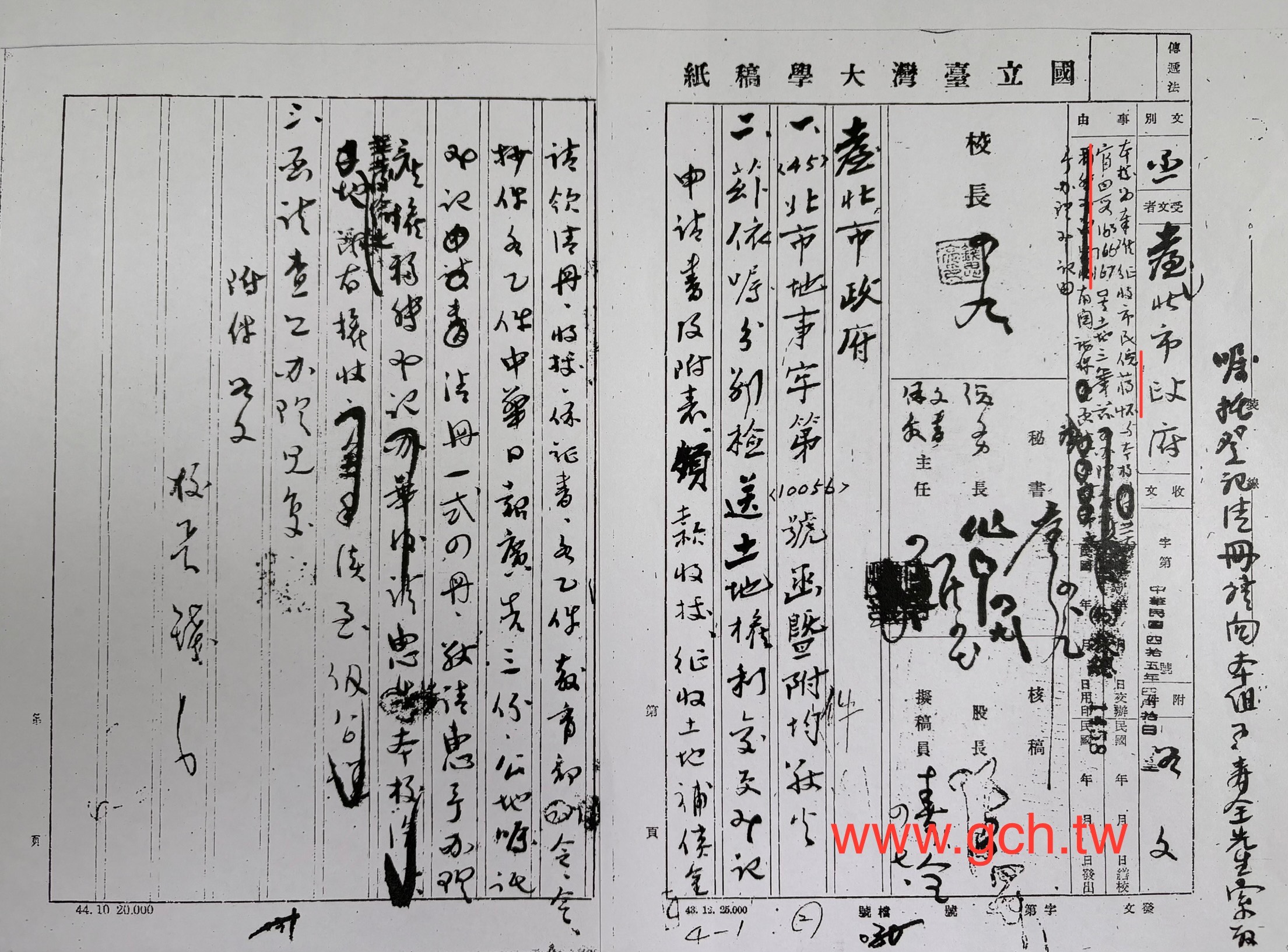

倪蔣懷《台北郊外》1932-1937 56 x 81 cm 水彩、紙 北美館典藏

(智慧財產權為網站所有,參考使用時請標示網站名稱:「倪蔣懷美術紀念館」 )

倪蔣懷這幅《臺北郊外》近年又有不同版本出土,目前已知畫家在相同地點創作多幅。本文的目的為找出《臺北郊外》確切的寫生地點 …

有關倪蔣懷《臺北郊外》寫生地點,多年來出現諸多理論,唯一不辯/不變的事實是,畫中右側遠景為大屯山、左側遠景為觀音山、倪蔣懷在城南向北望。本文為追尋倪蔣懷足跡而爬梳歷史與地理,關鍵在於海拔46公尺高度的俯瞰視角,得出的結果與倪蔣懷的人生息息相關,更解密倪蔣懷何以屢屢投入同一場景,百畫不厭,解密的同時也重新檢驗創作年份。

I 俯瞰現場:水源地成為臺北公館新公園

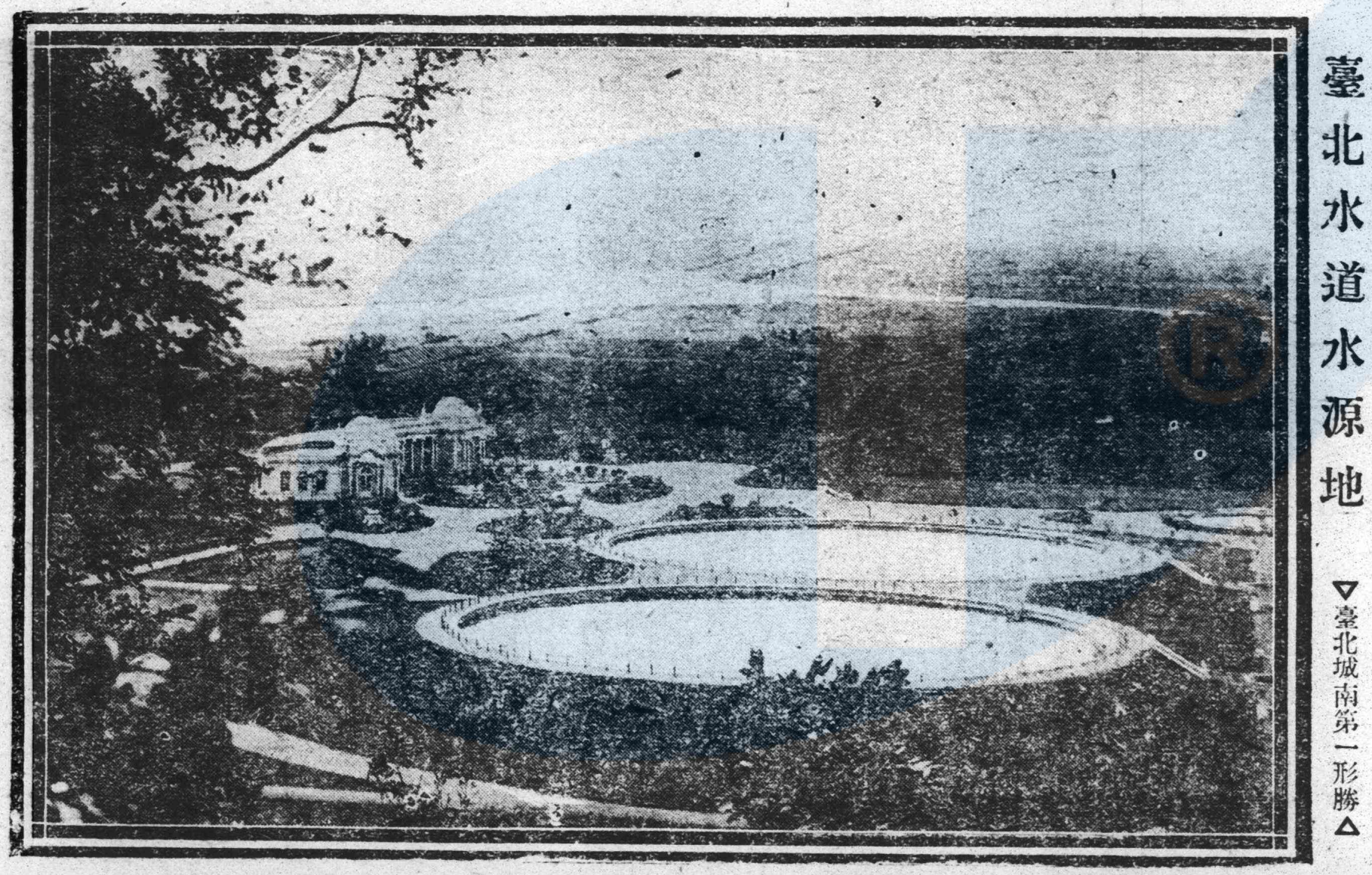

臺北水源地在1907-1908年經過整地開發之後,其景觀成為城南第一首選,尤其水源地山丘,風景優雅,是觀景熱點,周邊交通條件演進也助長地區開發。

水源地大事記(為了開闢水源地,當時政府的整地流程):

1907-04-19 臺北市街之布設水道,其經費已加於本年度豫算,將於本年度興工。

1907-07-13 為整頓臺北水道水源地用地,大加蚋堡林口庄,土名觀音亭之共同墓地將遷塚,墓數為六千餘

1907-10-20 臺北水道之設計與計畫積極進行。臺北市街水道之水源取自新店溪清流,水質保證。水源地土地來源經買收附近之民田四萬六千四百五十坪,並用官有之岡陵地三萬四千五百四十八坪,合計九萬二千九百坪。水源地工事設計含設備(唧筒、唧筒室、濾過池、淨水池)、清潔與美觀

1907-12-18 臺北水源地之林口庄墓地移轉祭。昨日午後一時三十分在同地點舉行,由臺北廳長朗讀祭文

1908-03-27 臺北水道線路已定。一、南門外及東門外:由水源地直達,二、城內:至南門之二大幹線負責供應,三、艋舺及西門外:由南門入之大幹線分出,四、大稻埕:由城內線北送接應

1908-05-24 臺北水源地工事竣工期預計為九月

1908-11-03 經唧筒、給水試驗,給水日定為來年1月

1908-12-27 臺北水源地成為公館街之新公園,園區六、七百甲步(相當現今六百餘公頃)丘陵地成為風景絕佳處,山丘上有相思樹、榕樹、樟樹等

1909-06-08 低窪地區暴雨時恆生水害,水源地水害預防

1919-01-26 水源地參觀禁止 チフス流行の為め(チフス (chifusu)¹ 傷寒流行)

1920-12-28 臺北鐵道 艋舺鐵道至公館街 1921-01-15 起通車(「水源地站」在現今羅斯福路3段316巷20號門口²)

1922-02-01 公館與文山郡(居民抗議北公館納入臺北,與景美切割歷史淵源)

1926-10-02 臺北水源地觀覽嚴禁(虎列拉 = cholera = 霍亂猖獗)

1928-02-29 水源地附近臺北大學(戰後改名臺灣大學)將於四月開校

1930-05-02 臺北乘合自動車5月1日開辦(有城西線、中央線、城東線、圓山線、水源地線、雙連線、西園線)

¹ チフス (chifusu) = 日文的音譯自德文 Typhus,但在當時的日本醫學語境中,特指「傷寒」(Typhoid),而非斑疹傷寒 (typhus exanthematicus)。20世紀初的日本與臺灣,「チフス」幾乎都是指「腸道傳染病傷寒」。

² 陳福成《台北公館地區開發史》唐山 2011 年出版,頁72。

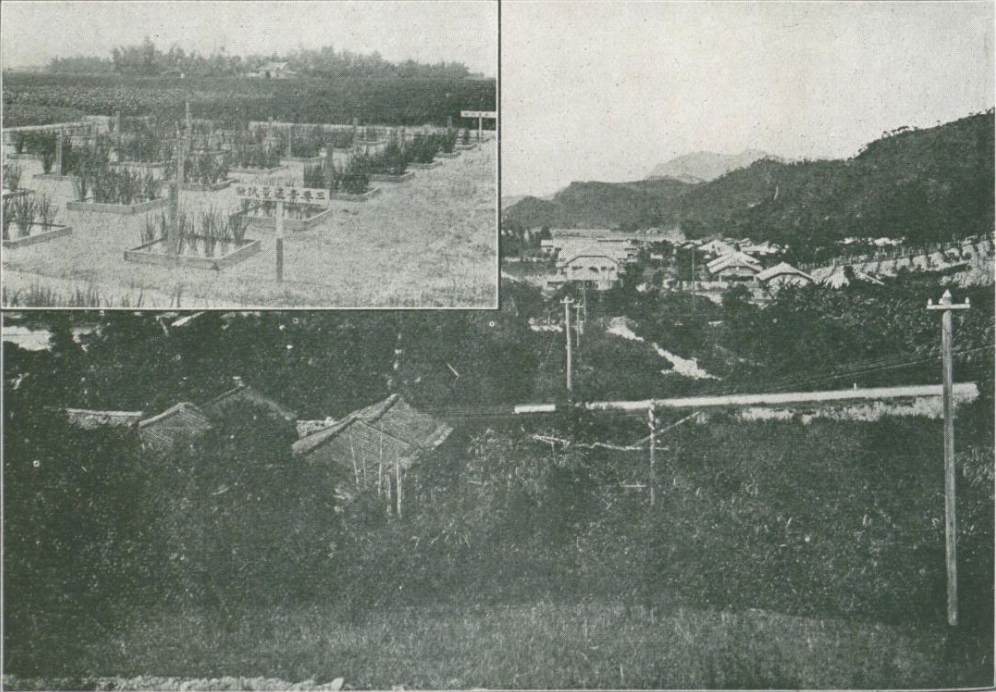

臺灣日日新報 1917-05-04 / 臺北水源地成為公館街之新公園,丘陵地景觀風景絕佳

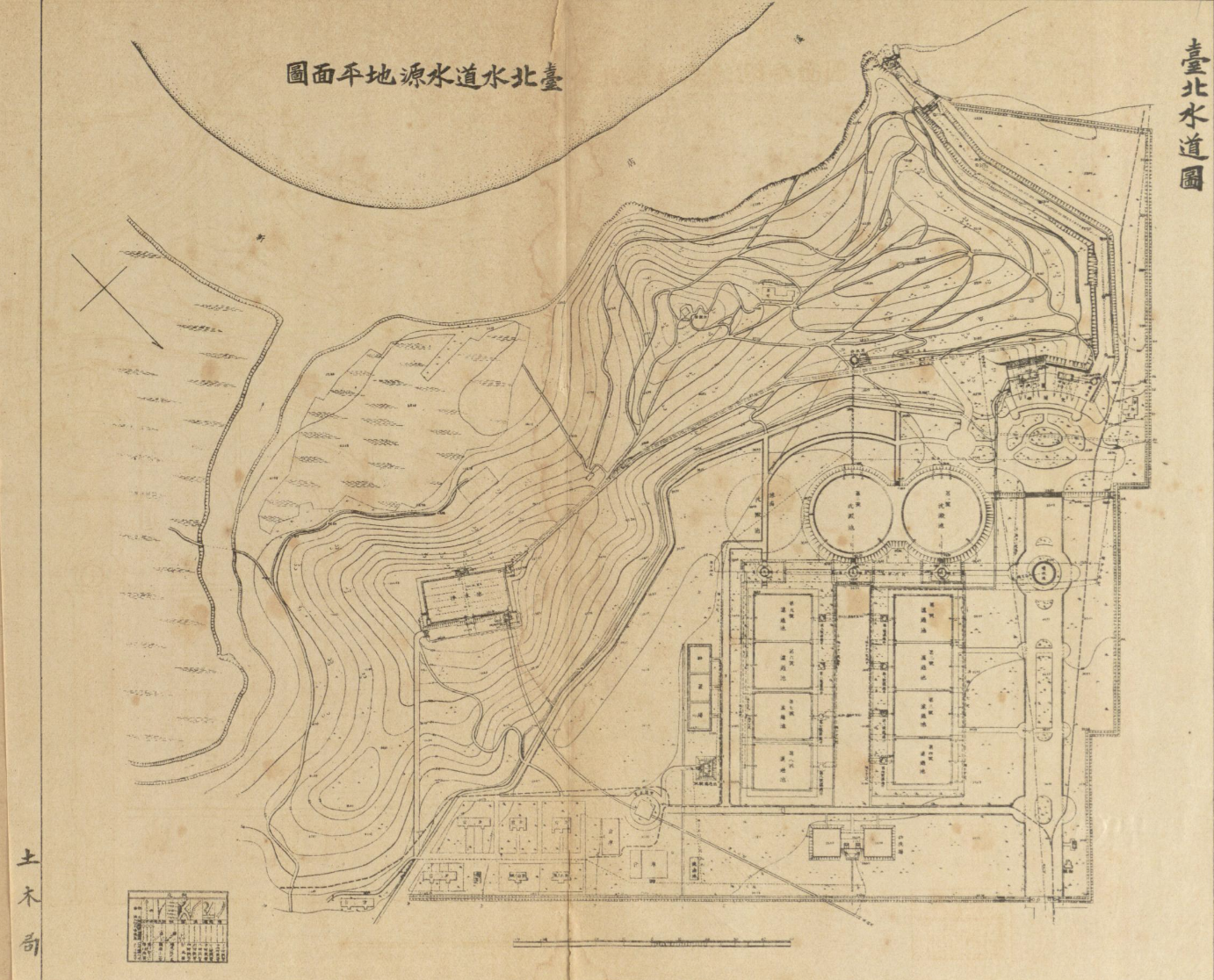

《臺灣水道誌圖譜》臺灣總督府民政部土木局1918年發行

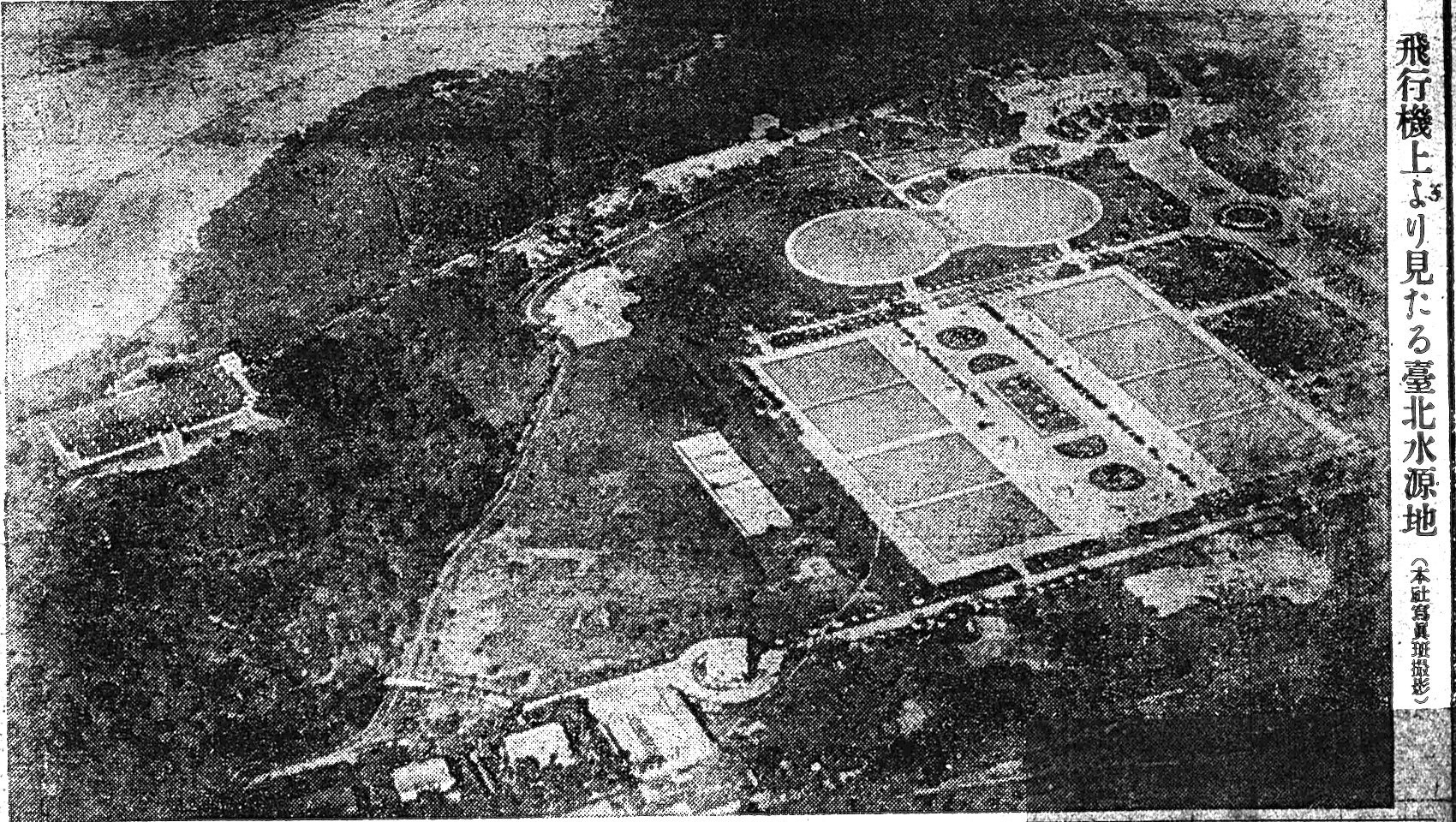

臺灣日日新報 1923-08-18 / 飛機上鳥瞰臺北水源地

畫面左下角山丘向東、東南(地圖上向北)望,是倪蔣懷熱愛的寫生視角

II 臺北頂內埔庄和水源地的地緣歷史

《日治時期二萬分之一台灣堡圖》1905年版 / 小觀音山、龜山、頂內埔、農事試驗場關係圖

倪蔣懷的祖先1831年定居頂內埔庄,與下內埔庄芳蘭大厝中間間隔1200公尺寬的農事試驗場

頂內埔庄為狹長形狀如圖示,北至現今臺灣大學圖書館一帶、南至蟾蜍山北麓山腳下

倪氏來臺第三代拾世元房倪振因 (1805-1890) 自水返腳遷居頂內埔庒「龜山」東北角

和福建南安之龜山有異曲同工之妙

龜山在二十世紀下半葉被臺灣大學夷為平地,改建為尊賢館

倪氏祖譜記載,倪蔣懷的祖先「居於龜山之前,名之為寶峯」³。倪氏族譜提及的龜山乃福建泉州南安市東北方村落「上塘鄉」附近之龜山。十九世紀臺灣另有地名為龜山,倪蔣懷祖先在臺北公館附近的落腳處亦有龜山,是介於小觀音山與頂內埔庄之間之龜山⁴,如圖示,位置大約是現今台北公館羅斯福路四段,百年前稱為北公館,公館在景尾(景美)。大加蠟保頂內埔莊(大加蚋堡頂內埔庄)1922年4月町目劃分時,頂內埔大字改制為富田町。

頂內埔大事記

1903-01-11 臺北農事試驗塲、大加蚋堡頂內埔庄 / 土地收用

1903-03-28 臺北農事試驗所、頂內埔庄 / 農事試驗所擴張(頂內埔庄內選地面積約十八町步,爾後又增加)

1905-09-24 臺北之人口。第六區:三板橋庄、紹安厝街、下奎府聚街、古亭村庄、林口庄、頂內埔庄、龍匣口庄,八九七/五、○九四(七個街庄總戶數897戶,人口5094人),臺北總戶數22400 戶,97655人

1905-12-19 古亭庄溪端道路之竣工(原從古亭庄街道行至新店溪頭之道路極不完全。工事從12月3日至14日完工,由古亭庄、林口庄、頂內埔庄、龍厘口庄各庄民共六百名寄附其勞力,得以儘速完工。該通路通城南街原鍊兵場之原野,又從電燈配電所前折諸右方,斜一直線,達於新店溪端之川屋敷,及清涼亭之中央。)

1906-11-11 宜蘭線鐵道工事計畫 宜蘭線通過地點(往蘇澚港):臺北停車場、原練兵場、頂內埔庄、深坑、景尾渡船場、新店街、屈尺、龜山發電所、南勢溪、鞍部松明分遣所、冷水溪

1907-08-29 農事試驗場。位置:大加蚋堡頂內埔庄,總面積:二十三町二反零六步(約 23.01 公頃)⁵。

1913年1月,臺灣總督府農事試驗場為增設桑苗養成所,買收民間土地,頂內埔庄南側「天上聖母」(祭拜媽祖)也在政府買收之列,其管理人倪基元是倪蔣懷父親。

1922-03-09 臺北地方法院町名改正與登記(頂內埔庄和林口庄合併為富田町)

1926-10-03 決定臺灣第一所大學所在用地(臺北富田町)

1928-02-29 水源地附近臺北大學(戰後改名臺灣大學)將於四月開校,文政理農兩學部將招募90名學生

1956-04-10 臺灣大學公文交送臺北市政府,事由:本校為奉准征收市民倪蔣懷與本校富田段163、166、167號土地3筆(倪蔣懷已於1943年4月21日逝世。富田段163、166、167號即日治時期富田町163、166、167番,此處為倪蔣懷出生地、祖厝、1939年規劃「寶峯美術館」選地之一,大約相當現今臺灣大學圖書館以南、林產館以北。倪蔣懷1929年日記提到「去富田町祖厝祭祀母親忌日」,見日記3月8日 https://www.gch.tw/publications/26)

³ 《倪氏族譜》記載:寶峰開基壹世祖始於倪廷富(號誠然/1523-1561),遷居南安縣廿七都上塘鄉(福建泉州南安東北方村落「上塘鄉」),至颺峰公(三世祖倪學堯,號颺峰,1573-1638)被荊除蕀,卜居於龜山之前名之為寶峰,之有倪氏。寶峰為龜山之前倪氏祖先落腳處,此龜山距離上塘鄉中心點大約10公里。

⁴ 倪氏捌世祖倪志老 (1735-1788) 渡臺,居水返腳。拾世元房倪振因 (1805-1890) 26歲 (1831) 娶妻,遂建居於臺北府淡水縣大加蚋保頂內埔庒置家眷,創業產,刻苦經營,至30歲 (1835) 創頂內埔水田壹段年租拾陸石,又40歲 (1845) 更創大安庄水田壹段年租參拾石 … 四代滿堂,壽屆八十六 … 計開頂內埔庄贍田壹段年租拾石輪流祭祀。以上拾世祖倪振因家業相關文字出自《倪氏族譜》,長男次孫倪基元 (1855-1930) 拜書自撰。倪基元是倪蔣懷的父親。

倪氏來臺第三代拾世元房倪振因自水返腳遷居頂內埔庒「龜山」東北角,和福建南安之龜山有異曲同工之妙。此「龜山」在二十世紀下半葉被臺灣大學夷為平地,改建為尊賢館。

⁵ 臺灣日治時期舊制面積計算單位,1步約3.3058 平方公尺,1反 = 10 畝 = 約 991.74 平方公尺 = 約 0.099174 公頃,1町 = 10 反。二十三町二反零六步 = 232反 + 6步 = 約 23.01 公頃。

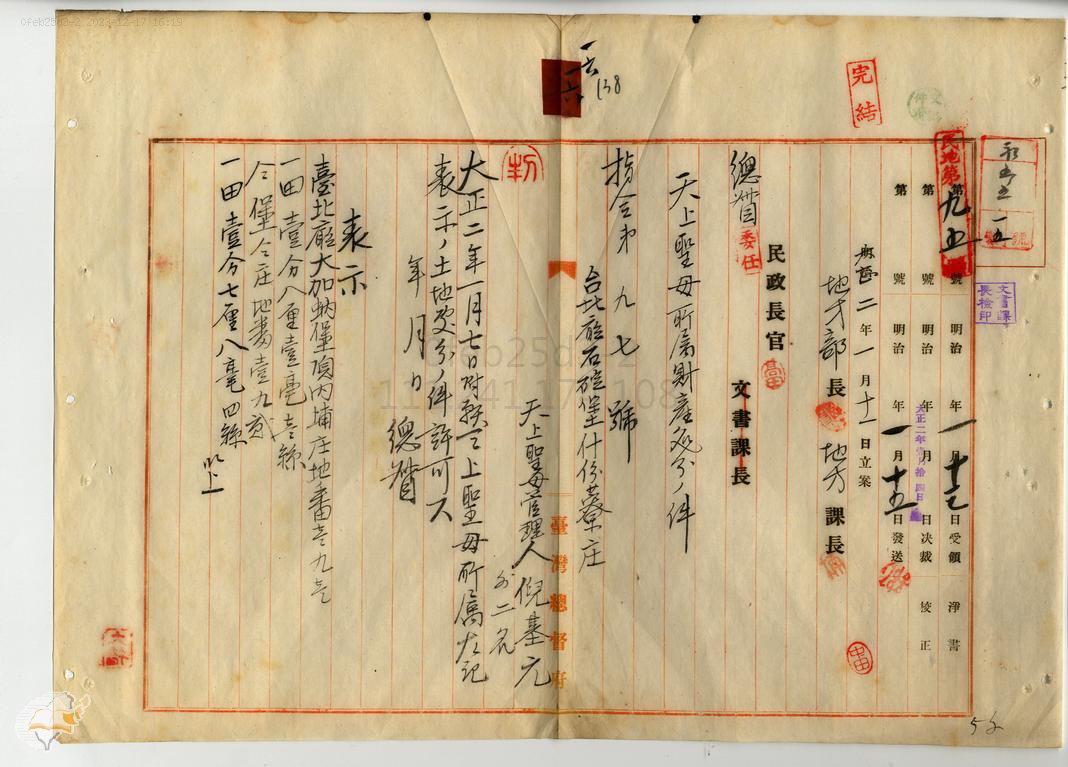

國史館文獻編號 000021250160099

1913年1月臺灣總督府委任民政長官地才部長地方課長指令買收土地

買收對象為「天上聖母」(管理人倪基元是倪蔣懷父親)

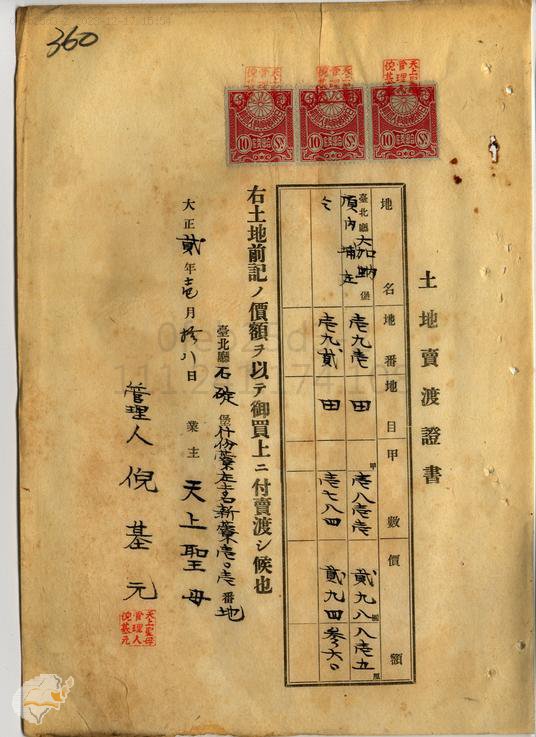

國史館文獻編號 000020850070366

「天上聖母」(管理人倪基元是倪蔣懷父親)土地賣渡證書

1913年1月此時倪蔣懷就讀國語學校第四年即將畢業

1913年1月此時倪父基元之戶籍仍設在十分寮新寮

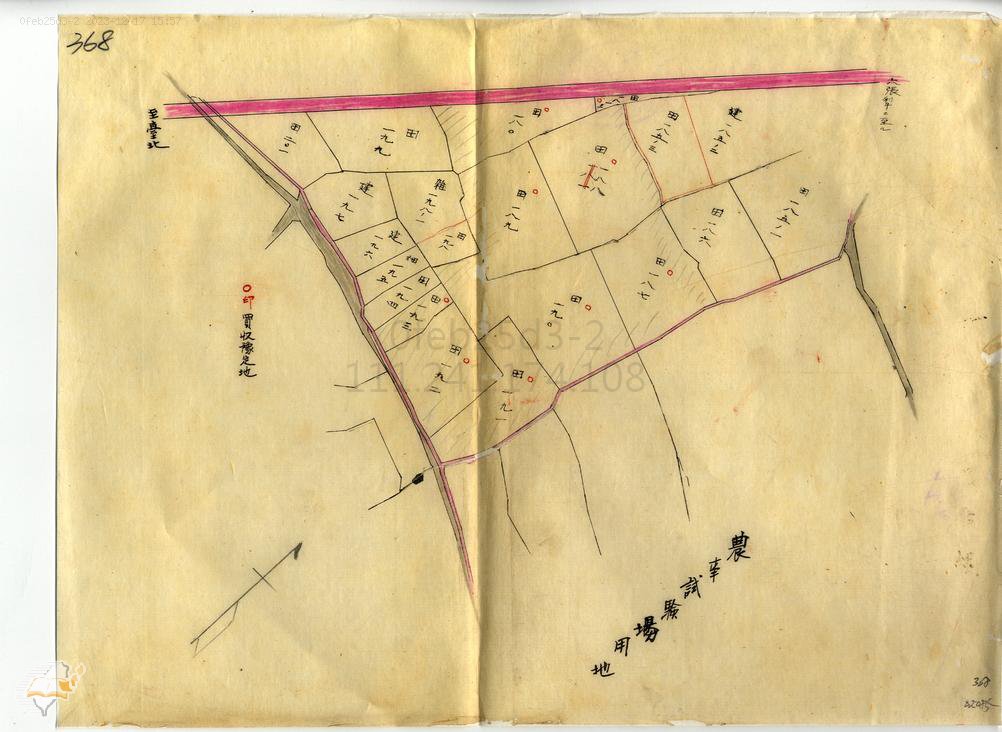

國史館文獻編號 000020850070374 / 紅色標記道路為現今羅斯福路四段113巷

1913年1月臺灣總督府農事試驗場為增建桑苗養成所買收民間土地 / 標記紅圈為買收對象

「天上聖母」(管理人倪基元是倪蔣懷父親)所屬土地為編號 191 和 192

「天上聖母」當時的地址是頂內埔庄36番地

圖示南向框外為海拔128公尺的蟾蜍山

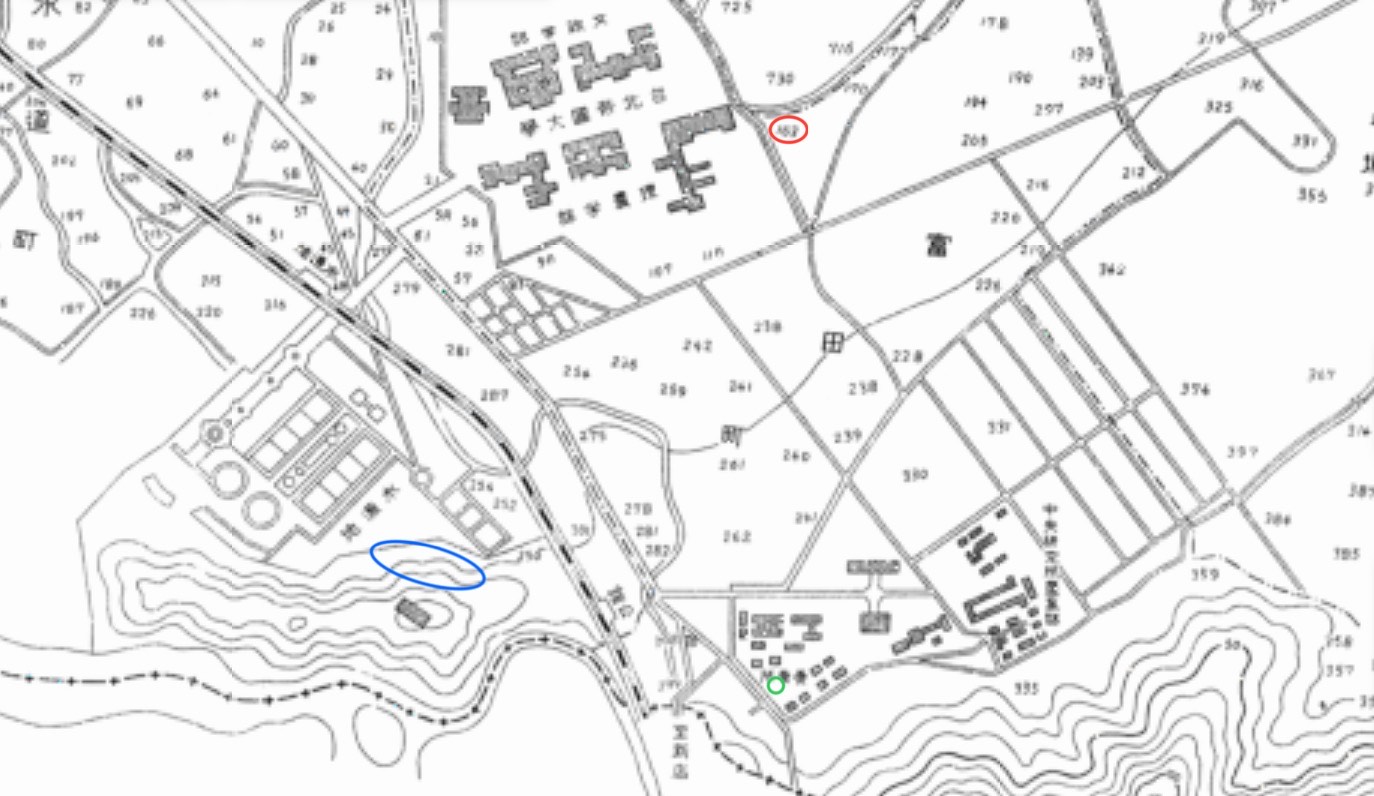

取自1936年3月臺灣日日新報發行《改正臺北市全圖》

紅圈處為倪蔣懷父親遺留、1956年被徵收之土地

綠圈處為倪父基元管理、1913年被徵收之天上聖母媽祖廟所在

倪蔣懷祖先落腳處頂內埔為狹長形(大約綠圈至紅圈)

左下角1908年竣工的水源地設施清楚可見,小觀音山上蓄水池前方(藍圈)即倪蔣懷寫生處

小觀音山海拔46公尺,畫作呈現俯瞰角度

1956年4月10日臺灣大學公文 / 徵收富田段163、166、167號土地3筆

富田段163、166、167 即日治時期富田町163、166、167番

大約相當現今臺灣大學圖書館以南、林產館以北

此處為倪蔣懷出生地、祖厝、「寶峯美術館」選地之一

III 倪蔣懷畫作遙望頂內埔祖厝

倪蔣懷寫生地點確定是水源地山丘上蓄水池前。依據現今台北捷運 Metro Taipei 官網,小觀音山木棧道海拔46公尺,俯瞰高度符合作品視感。蟾蜍山的海拔是128公尺,倪蔣懷寫生地點不可能是蟾蜍山。

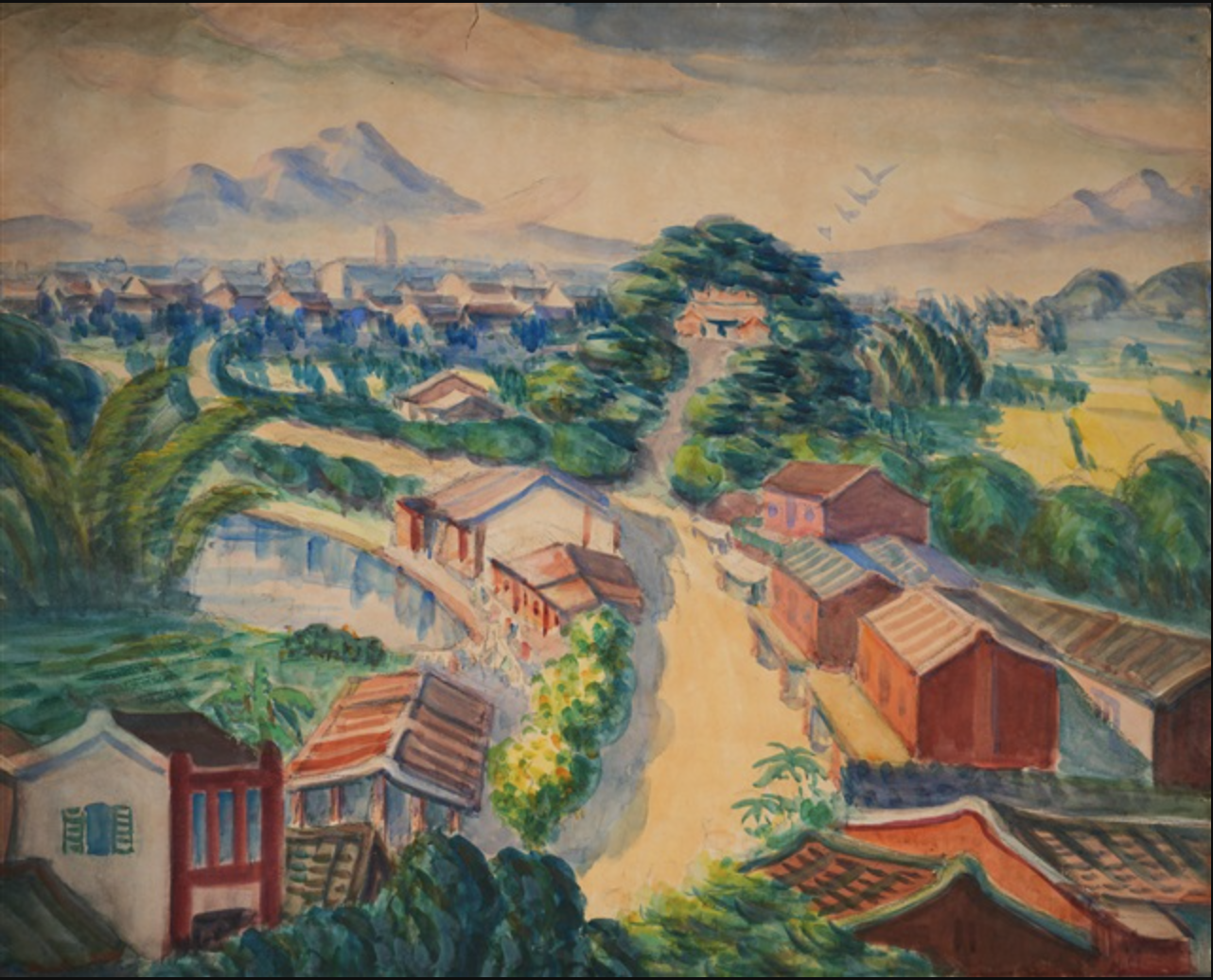

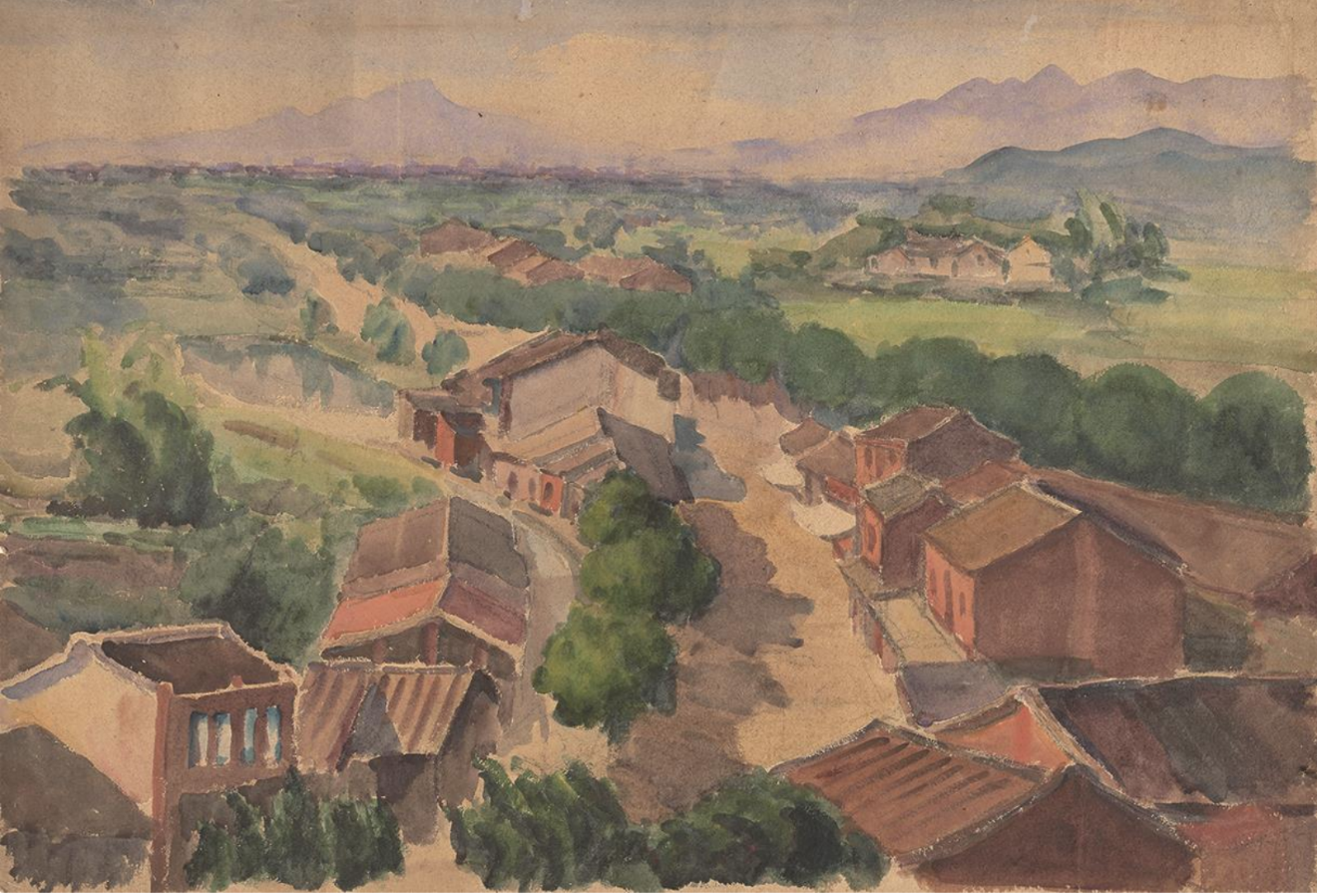

倪蔣懷在同一場景留下至少五幅作品,1929年日記10月2日 https://www.gch.tw/publication... 也提及一幅「水源地」。以下作品時間大約落在 1929-1937 皆有可能。茲羅列倪蔣懷有可能以此五幅作品參展日本水彩畫會展的時間點,資訊源自日本東京文化財研究室。依文獻顯示,倪蔣懷以相同作品參展不同回數之日本水彩畫會展,可能性極低,研判每回提出不同作品。

1931年2月 以《晝》和《夕》參展第十八回日本水彩畫會展

1932年5-6月 以《臺北郊外》、《街路》、《川邊》和《人物》參展第十九回日本水彩畫會展

1934年2-3月 以《臺北郊外》和《人物》參展第二十一回日本水彩畫會展

1935年1-2月 以《郊外》和《青衣の女》參展第二十二回日本水彩畫會展

1937年5-6月 以《淡水教會堂》和《臺北郊外》參展第二十四回日本水彩畫會展

倪蔣懷《朝露》創作中期(可能是1930-31 / 不是 c. 1927) 33 x 48 cm 水彩、紙 北美館典藏

倪蔣懷《晚鐘》創作中期(可能是1930-31 / 不是 c. 1928) 33 x 48 cm 水彩、紙 北美館典藏

倪蔣懷《台北郊外》1929-1937 63.7 x 78.6 cm 水彩、紙 北美館典藏

畫面中右前方有漢式民房之高處,研判為龜山

倪蔣懷在小觀音山寫生,和龜山的直線距離為450公尺

龜山在二十世紀下半葉被臺灣大學夷為平地,改建為尊賢館

中研院百年歷史地圖 / 日治二萬分之一台灣堡圖(大正版)年代未標註

「頂內埔」之名尚存在,推斷為1922-03-09 臺北地方法院町名改正與登記之前之堡圖

小觀音山和龜山的直線距離為450公尺

倪蔣懷《台北郊外》1929-1937 56 x 81 cm 水彩、紙 北美館典藏

倪蔣懷此作品未呈現龜山 / 石川欽一郎:寫實經過稀釋展現繪畫個性

倪蔣懷《台北郊外》1929-1937(因當年白雪蘭和林育淳皆未公布考證過程,1930的數據待考)

46.8 × 59.2 cm 水彩、紙 北美館典藏

倪蔣懷此作品未呈現龜山 / 石川欽一郎:寫實經過稀釋展現繪畫個性

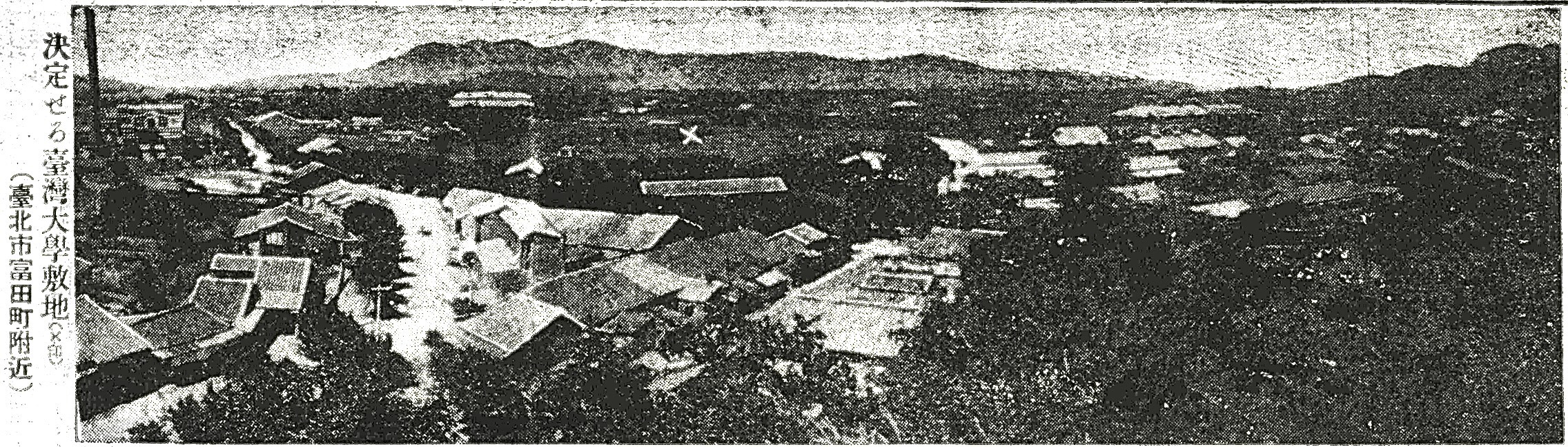

臺灣日日新報 1926-10-03 / 這位記者站立的位置研判為蟾蜍山西南角山腰,今羅斯福路119巷60弄底山坡地

從畫面右半邊的建築群可判斷非民宅,而是臺灣總督府農事試驗場,以及徵收土地(見前文)後增設的桑苗養成所

(2026.01.04 後記:感謝 Che Wei Liu 提點糾正當年臺日報記者拍攝的位置。從畫面右半邊的建築群可判斷非民宅,而是臺灣總督府農事試驗場,以及徵收土地(見前文)後增設的桑苗養成所。這幀照片拍攝點和倪蔣懷多幅《台北郊外》創作的位置 — 蟾蜍山西南角山腰、小觀音山,其間之土地於二十世紀七十年代開發出基隆路。)

臺北農事試驗場 / 取自《臺灣寫真帖》臺灣總督府官房文書課編,1908年,頁11附件

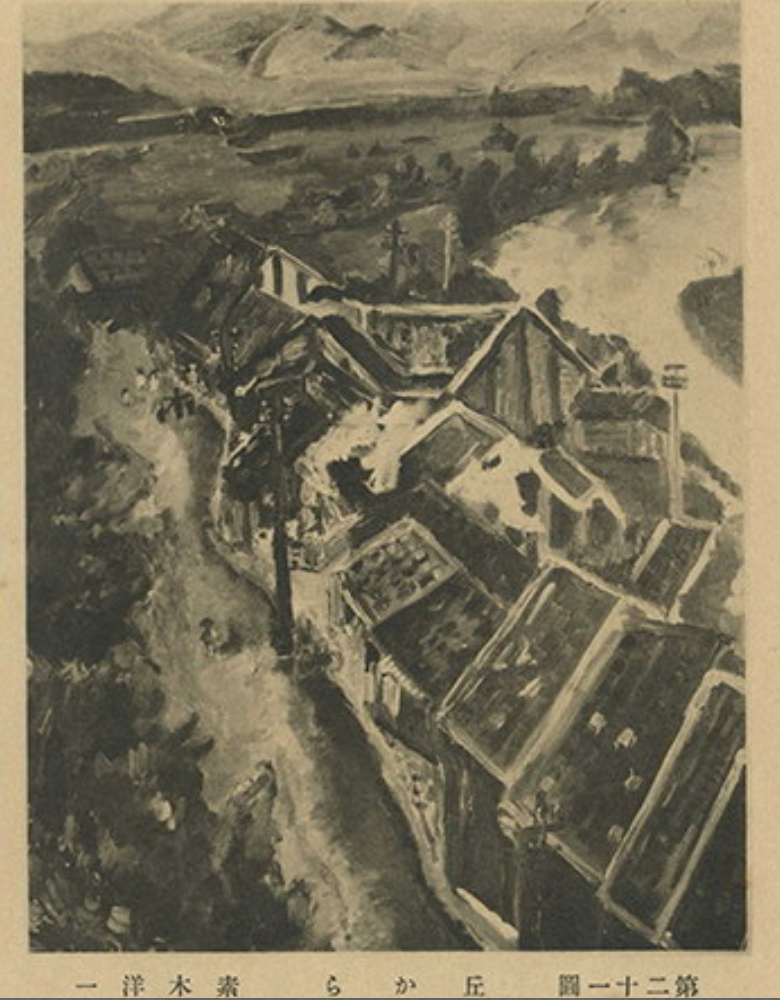

水源地山丘上風景優美,日治時期臺府展卻僅出現一幅,是天才少年畫家素木洋一的作品。素木洋一登上小觀音山丘,應是往地圖上南方、東南方望,新店溪河岸住戶熱絡。想像一下,一百多年前的公館在文山郡景尾(景美),今天的公館是當年的北公館,北公館和公館之間沒有基隆路、羅斯福路圓環、公車地下車道隔閡,沒有福和橋、高架橋,素木洋一登高一望,往景尾方向望去,看到的景象即畫中所見。

倪蔣懷日記1929年9月16日 https://www.gch.tw/publications/32 記載:「下午與英聲去公館寫生,因天氣變陰不能畫由公館看台北平野,而畫往新店溪上游方向看去,四開一張」,推測景色大致如素木洋一所繪。

素木洋一《丘から》(從山丘眺望)入選1927年第一回臺展

取自臺府展資料庫

畫家川島理一郎 (1886-1971) 戰前多次到訪臺灣,1927年底川島氏在臺北博物館舉辦個人畫展之際,某日川島君在幾位知友的陪同下前往台北郊外水源地寫生。(臺灣日日新報 1927-12-09)記者這樣寫著:「有一天,倉岡⁶ 和於保⁷ 君等人拿出一些臺展的入選畫作請他批評。川島氏說,顏色塗得很好、壺也畫得不錯,但始終未涉及畫作的主題。」

後來,川島氏問:「畫畫時應該對畫中的對象或物體懷有某種親切感⁸,那麼請問您畫這個壺是出於什麼目的呢?」倉岡先生答道:「我畫這壺是為了參加臺展而畫的。」這句話讓在場的人都非常驚訝,大家瞪大了眼睛。

⁶ 倉岡彥助(1896-1941 / 1927年時任臺北醫院院長 / 《壺》、《百日草》、《相思樹之林》、《酒壺》入選臺展第1-4回(1927-30))https://taifuten.com/artist/%e5%80%89%e5%b2%a1%e5%bd%a5%e5%8a%a9/

⁷ 於保乙彥(1878-1943 / 1935年升任臺北醫院院長)臺展第1回(1927)以〈金魚のある靜物〉一作入選第一回臺展(1927)西洋畫部

https://taifuten.com/artist/%e6%96%bc%e4%bf%9d%e4%b9%99%e5%bd%a5/

⁸ 此處川島理一郎指,通常畫家和作品之間具某種程度的親近,或說「連結」,諸如人生經驗、遭遇、啟發、體悟、感受、感動、靈感來源等之連結。

臺灣日日新報 1927-12-09

這段報紙報導,倪蔣懷極可能讀過。倪蔣懷作為認真追求作品內涵的畫家,一生與追求得名者、不知能否被稱為畫家者擦身而過,倪蔣懷踩踏至水源地山丘,眼中的場景何止親切而已,不遠處東北東方向更是他的誕生地、他的祖厝、他一生的使命連結之所(寶峯美術館)。