文章分類

TAG

倪蔣懷、赤島社、與林開郡樓短暫邂逅 —— 邀請基隆人系列

- 2025-07-04

- 2025-07-04

- 775 Views

(智慧財產權為網站所有,參考使用時請標示網站名稱:「倪蔣懷美術紀念館」 )

過去30年,倪蔣懷租屋於林開郡樓的歷史,被臺灣社會無舉證過度渲染,其實,倪蔣懷和林開郡樓的邂逅僅至多一年九個月,「2025 倪蔣懷展」展場只有三幅...

「2025 倪蔣懷展」相關

I 倪蔣懷將林開郡樓的起步獻給赤島社

II 全家福照片

III 倪蔣懷遷入與遷出林開郡樓之時間點

IV 結論:平衡過去跨大渲染,林開郡樓視角只有三幅出現在展場

I 倪蔣懷將林開郡樓的起步獻給赤島社

1931年3月,倪蔣懷從隔壁黃東茂樓(https://www.gch.tw/works/78)遷入林開郡樓,隨即結合對赤島社的萬般熱情,獻出自己頗得意、剛出爐的三幅作品予第三回赤島社北中南展,《朝》、《晝》、《夕》三幅氣勢磅礴,象徵赤島青年對美術活動的推展如日中天。

赤島社第三回展:1931年4月3-5日假舊廳舍¹,共展出61件。參展人:陳澄波、范洪甲、倪蔣懷、藍蔭鼎、陳英聲、張秋海、陳植棋、陳慧坤、李梅樹、廖繼春、楊佐三郎、何德來(臺灣日日新報1931-04-03)。1931年4月11-13日假臺中公會堂,1931年4月25-27日假臺南公會堂。(臺灣日日新報1931-03-26)

¹ 臺北榮町臺灣總督府舊廳舍,總督府營繕課花費16900円修繕完畢,供作展覽會、演講會空間,發揮臺灣特色。(臺灣日日新報1930-03-05)臺灣總督府舊廳舍部分敷地爾後供作興建公會堂(戰後為中山堂)之用地。

赤島社展の下見 きのふうつす(赤島社展預覽 - 昨日的景象)

臺灣日日新報1931-04-03 / 第三回赤島社展臺灣總督府舊廳舍現場

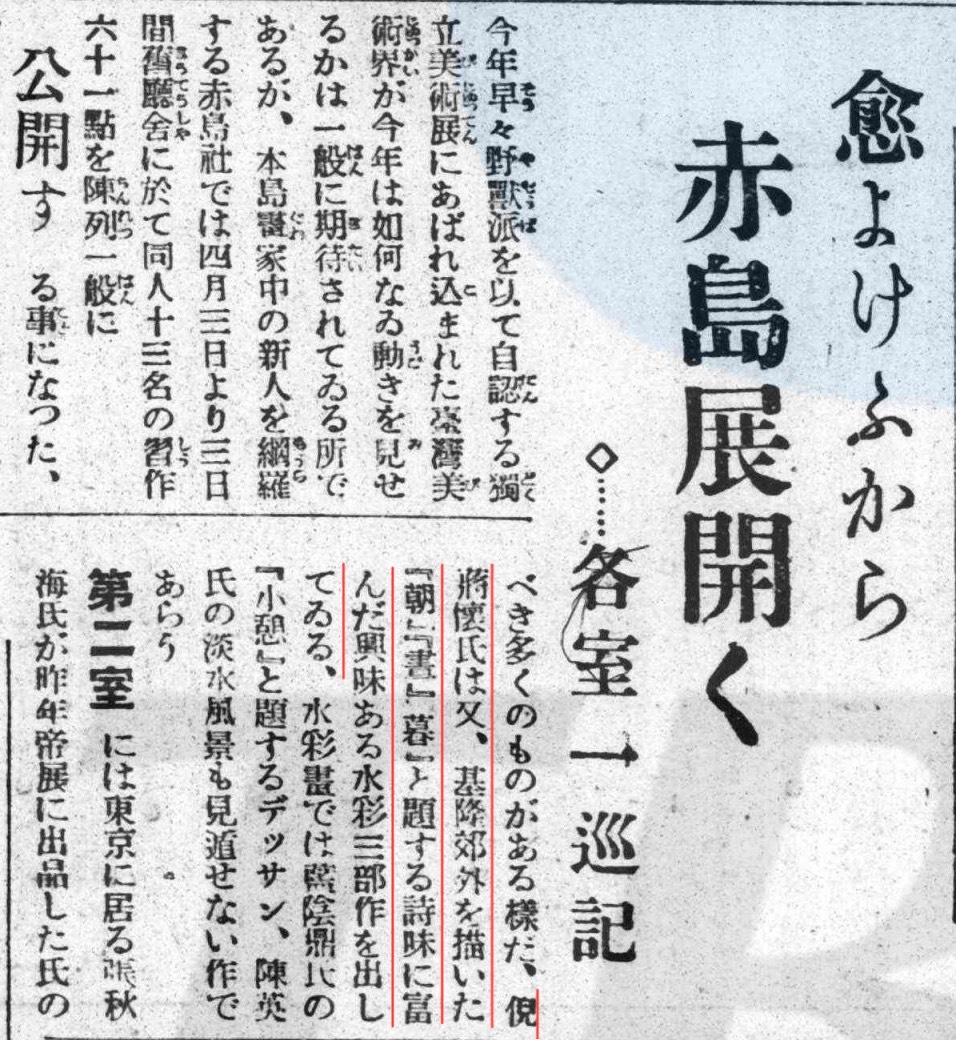

臺灣日日新報 1931-04-03

倪蔣懷「《朝》、《晝》、《暮》,是一組充滿詩意、饒富趣味的三部曲作品」

倪蔣懷ㄧ腦雙用,工作百忙中,一搬入林開郡這棟從屋頂足以大筆發揮的洋樓,美術腦同時立即啟動。他以乘風破浪、站在巨人肩膀上的前無古人氣魄,與基隆的陽光對話,呈現百年前現代基隆的跨文化、優雅、壯麗、超廣角、史詩級「朝、晝、夕」三部曲。

《朝》從林開郡樓邊間鄰旭橋角窗望出,太陽在東方,清晨,新店街候船室斜影與街上仕女的陽傘透露,這是風光明媚的三月好日。

《晝》站在林開郡樓屋頂面港,東方的陽光尚未升至日正當中,超廣角淡化了東邊的暖色,港西山丘呈現冷色。

《夕》從林開郡樓屋頂望向「大阪商船」,黃昏前,畫面完全被西邊的陽光籠罩,高調暖色。

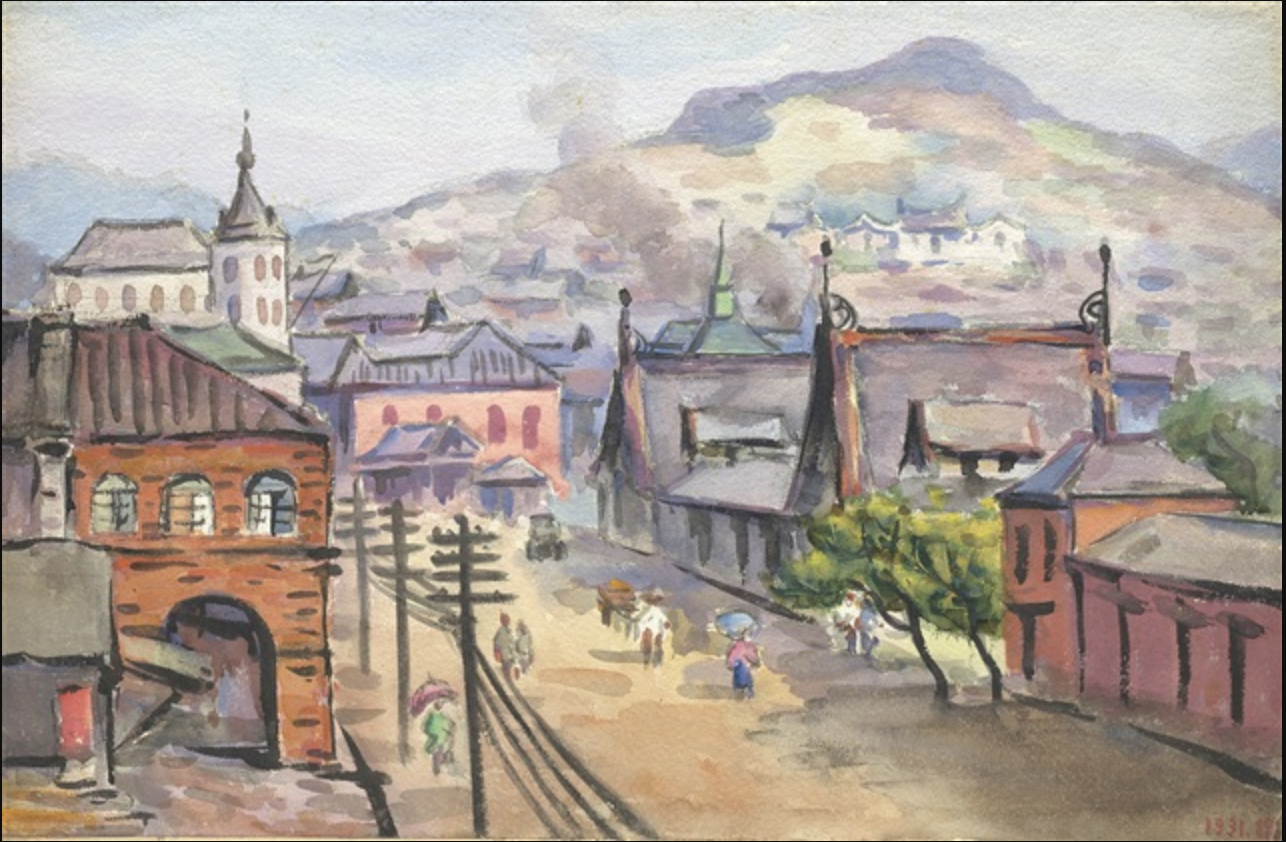

倪蔣懷《朝》1931 33x50 cm 水彩、紙 / 背面倪蔣懷親筆:「(1) 朝」數字1代表參展第一幅

從林開郡樓邊間鄰旭橋角窗望出,太陽在東方,清晨,新店街候船室和碼頭倉庫投射斜影

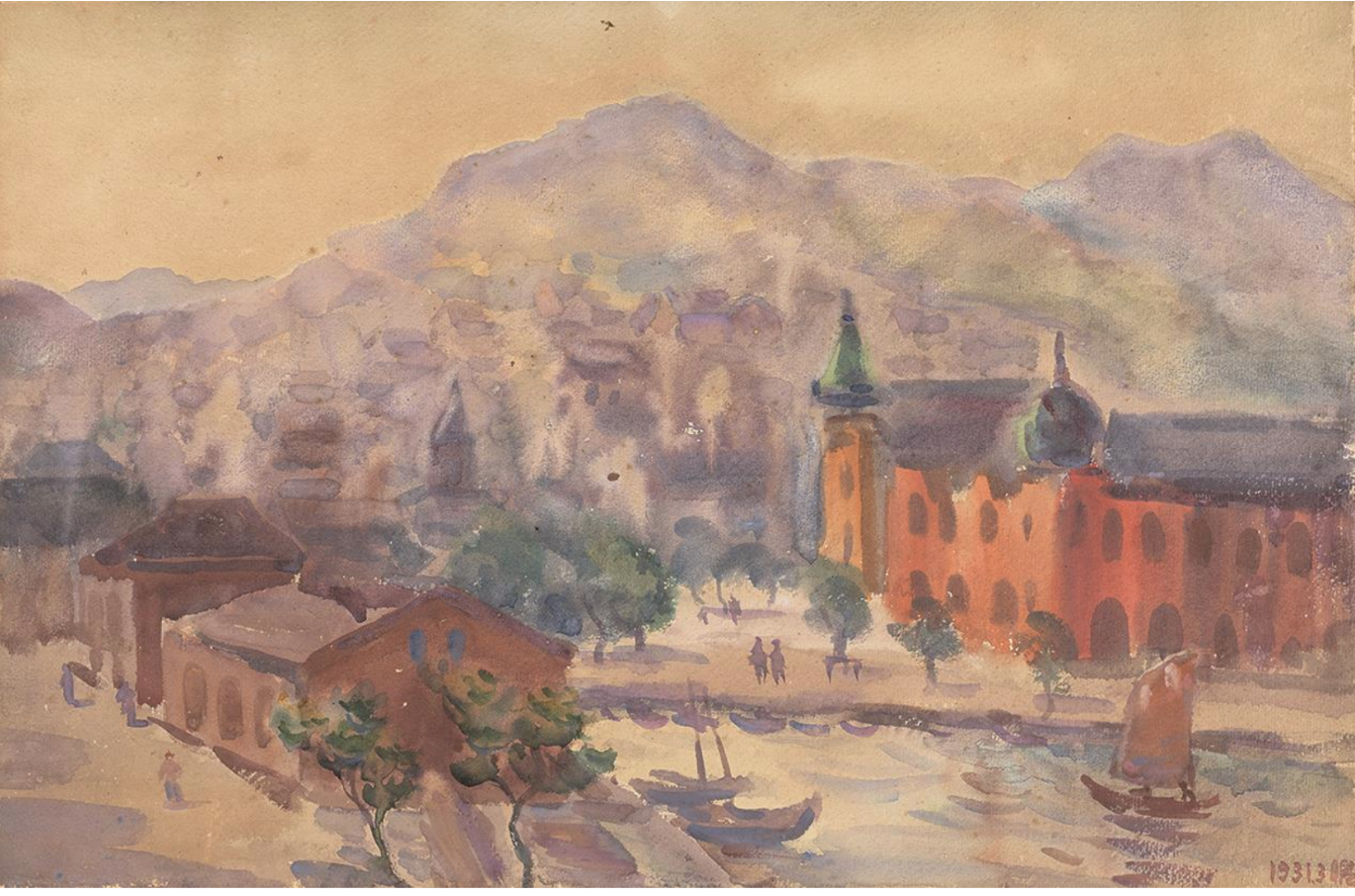

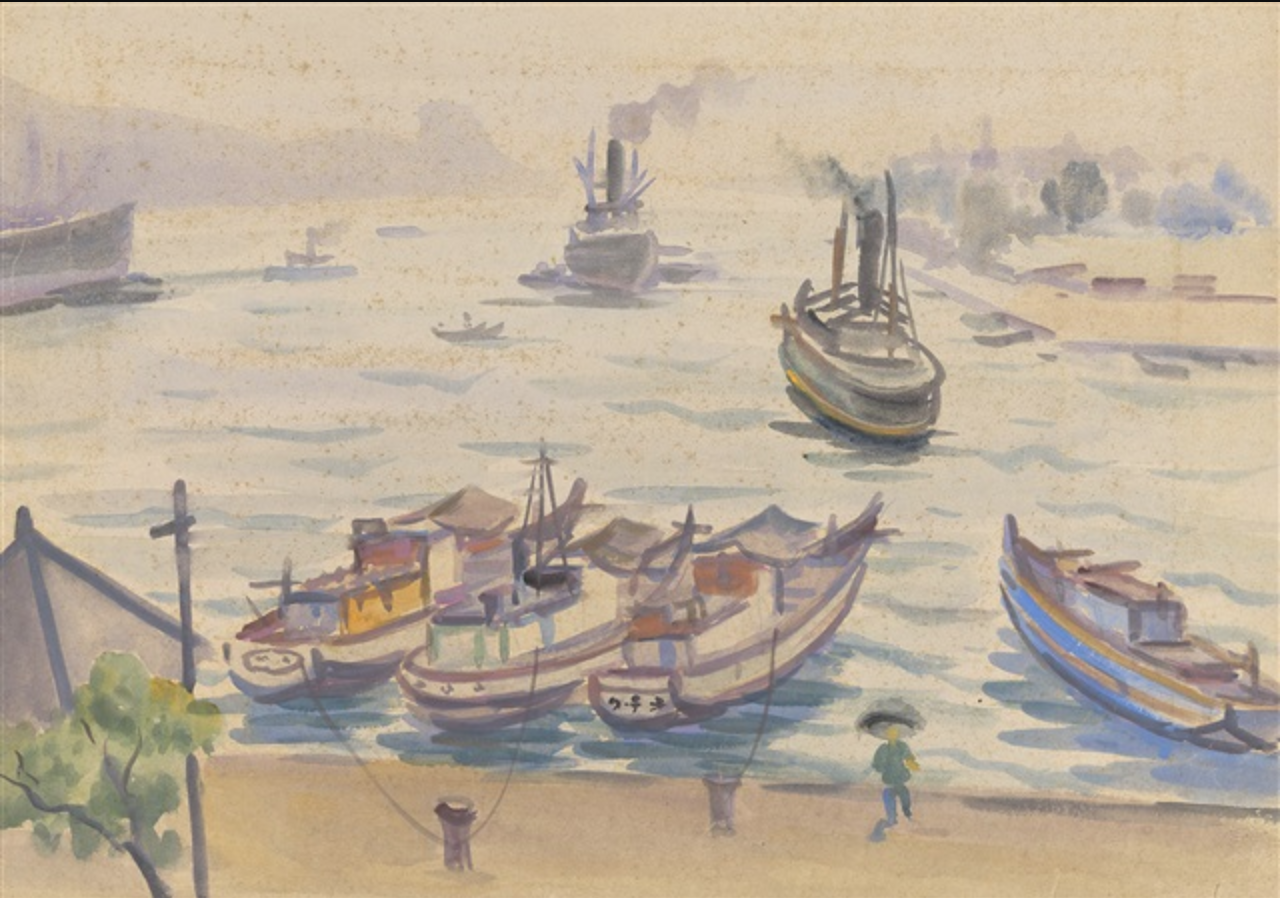

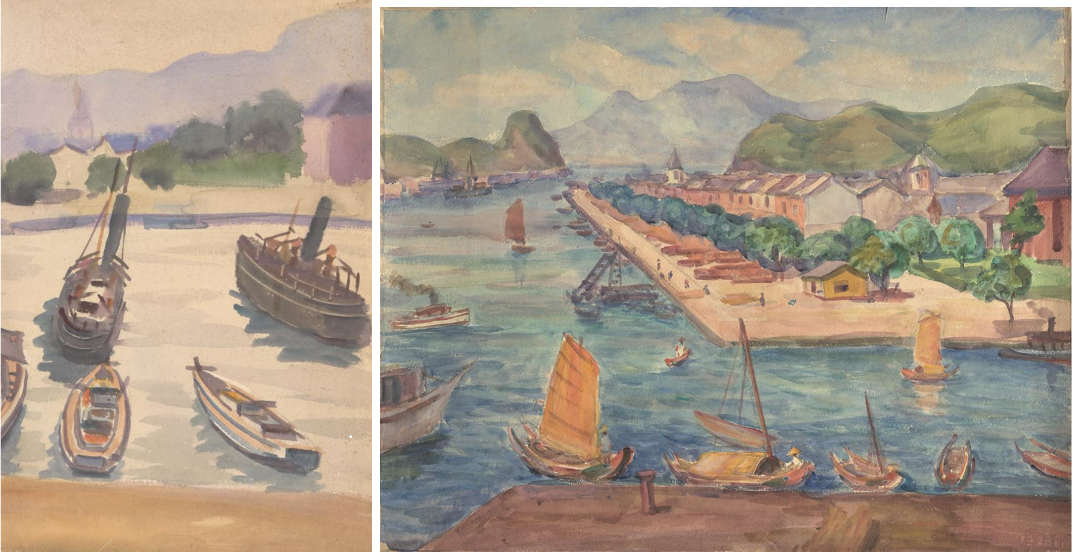

倪蔣懷《晝》1931 33.5 x 51.5 cm 水彩、紙

1995年「倪蔣懷百年記念展」圖檔呈現東方天空清淡暖色 / 原作失聯無法檢驗背面

此幅作品 1995年展以《基隆港中進港的輪船》命名

林開郡樓屋頂(第四層)面港角度,東方的陽光尚未升至日正當中,

超廣角淡化了東邊的暖色,港西山丘呈現冷色

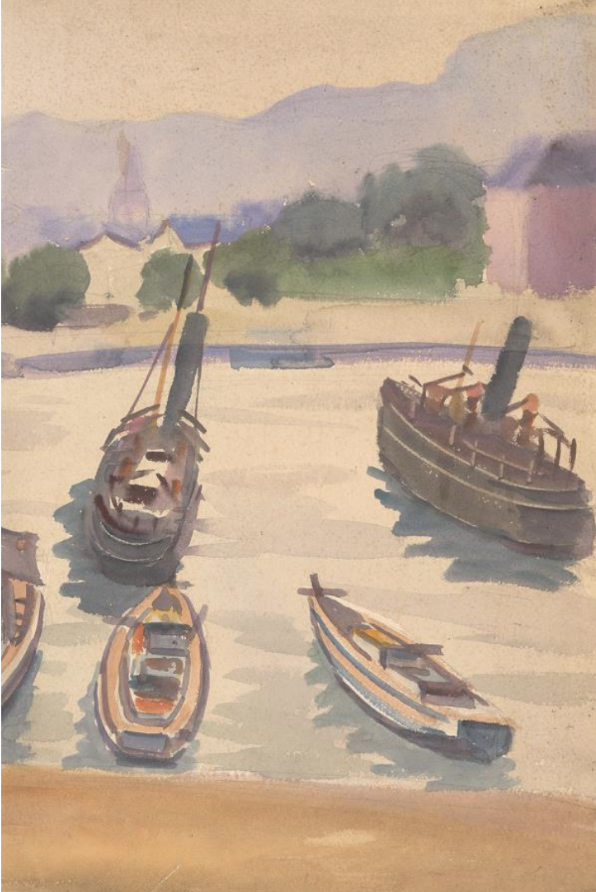

倪蔣懷《夕》1931.3 33 x 49 cm 水彩、紙 / 背面倪蔣懷親筆:「(3) 夕」數字3代表參展第三幅

就是日報記者以「暮」稱之作品

林開郡樓屋頂望向「大阪商船」,黃昏前,畫面完全被西邊的陽光籠罩,高調暖色

《朝》、《晝》和《夕》呈現94年前基隆的現代化與國際接軌,透過基隆國際港口與基隆驛尖塔、船越旅館等,旅遊想像範圍無限延伸,倪蔣懷背後不遠處還有和國際實物傳遞的郵便局,將畫友寄自海外的信件與畫作,交到倪蔣懷的手裏,緊急時,船運航線還靠海底電纜,負責陸地和海上溝通無縫銜接。

其中,《朝》畫面中除了呈現市井小民庶民生活,有:

跨文化建築風:代表西方建築風的新店街候船室和碼頭倉庫、基隆驛、臺灣日日新報基隆支局,對比虎仔山腰建於1925年的漢式建築淨因堂。

媒體規模:臺灣日日新報基隆支局於1929年1月開張,解決之前總部僅派個人記者在住的窘境。

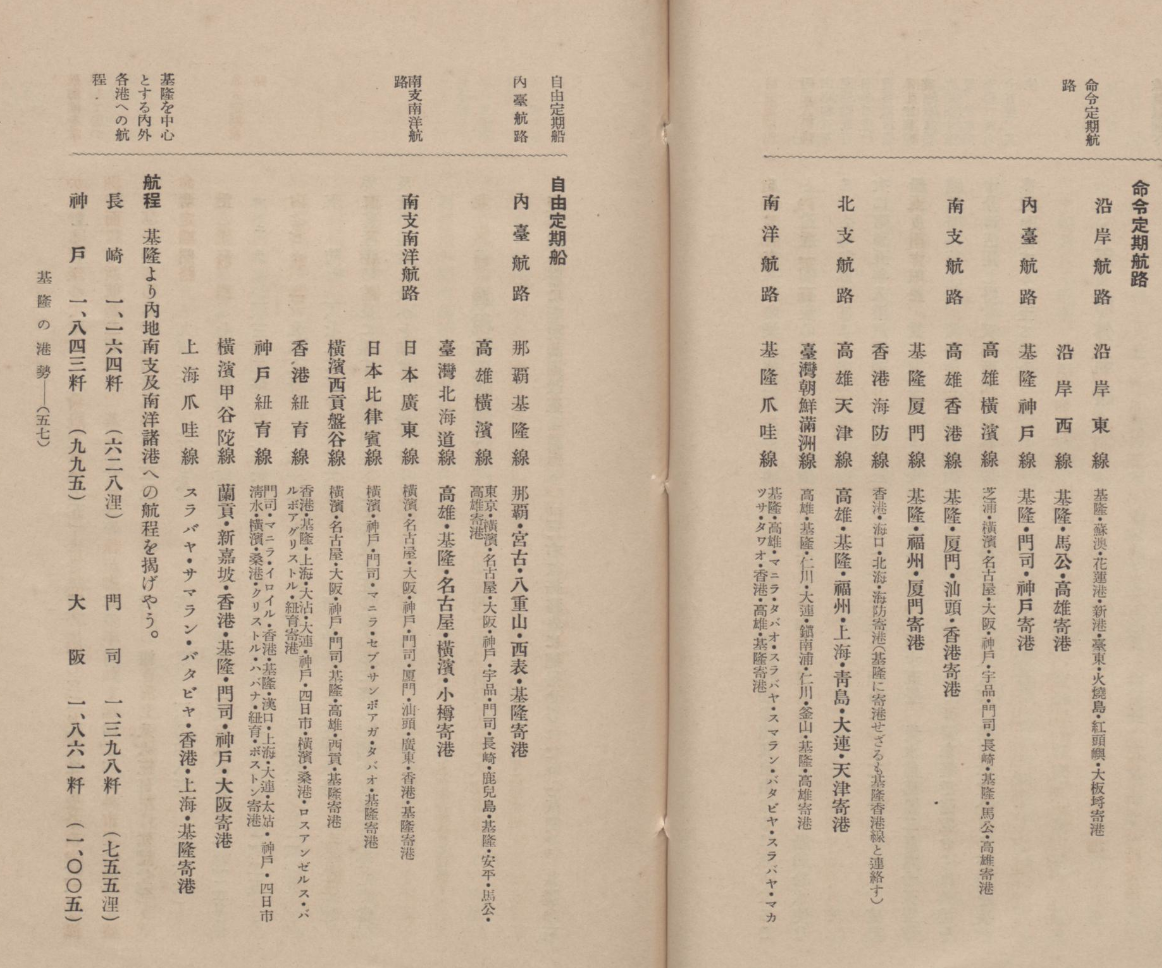

旅遊想像:基隆港有通往四面八方的定期航路、船越旅館、基隆驛可與臺灣各地鐵道可及之處連結。

歐風建築第三代基隆驛存在於1908-1966 / 取自聚珍臺灣

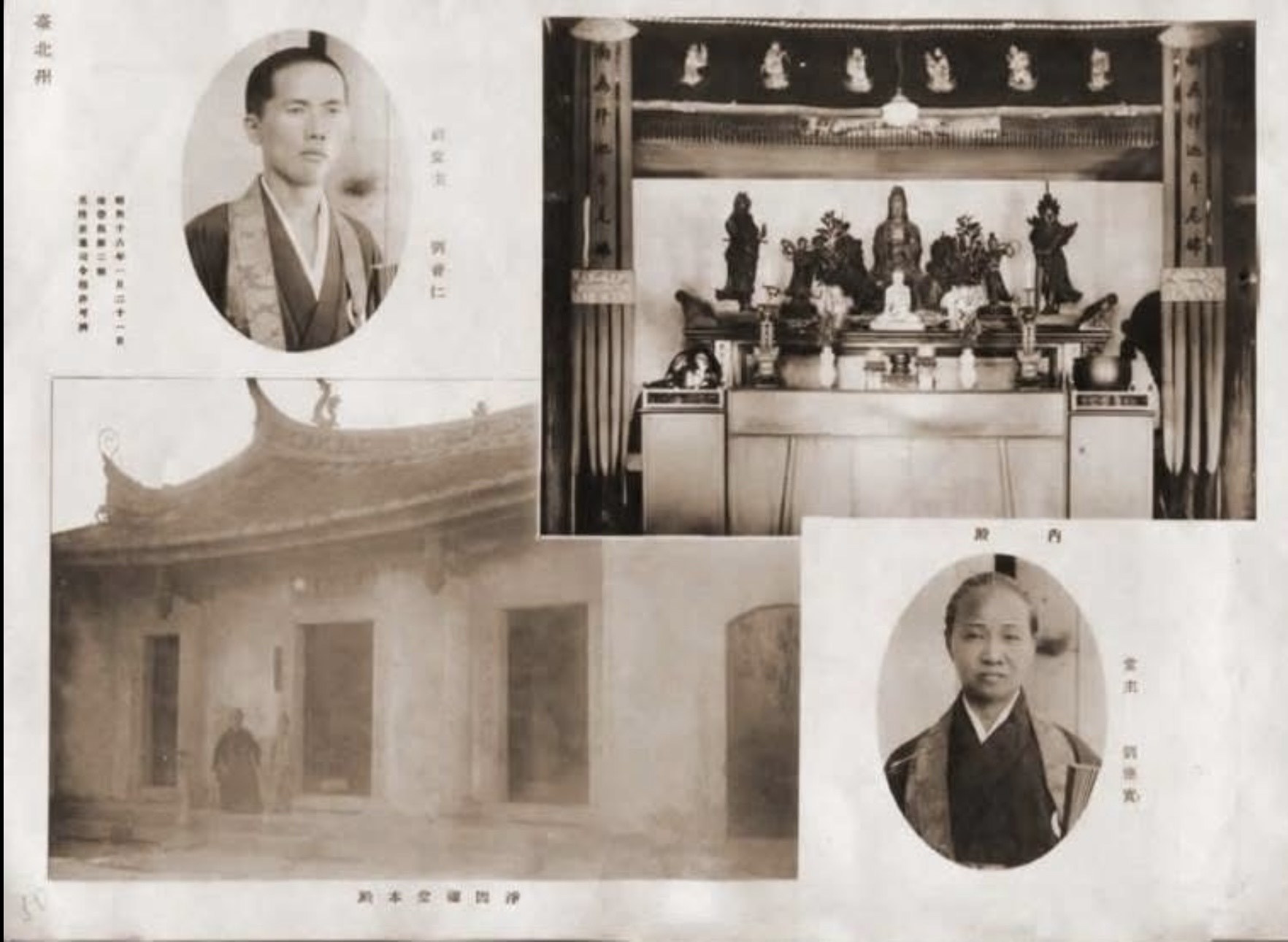

虎仔山上漢式建築淨因禪堂 / 《臺灣佛教名蹟寶鑑》1941年

基隆淨因堂1925年由基隆月眉山靈泉寺曹洞宗信徒出資建造

位置:臺北州基隆市明治町三丁目六十番地

以上資訊取自「普心齋-寶卷研習社」(社團標示出處有誤)

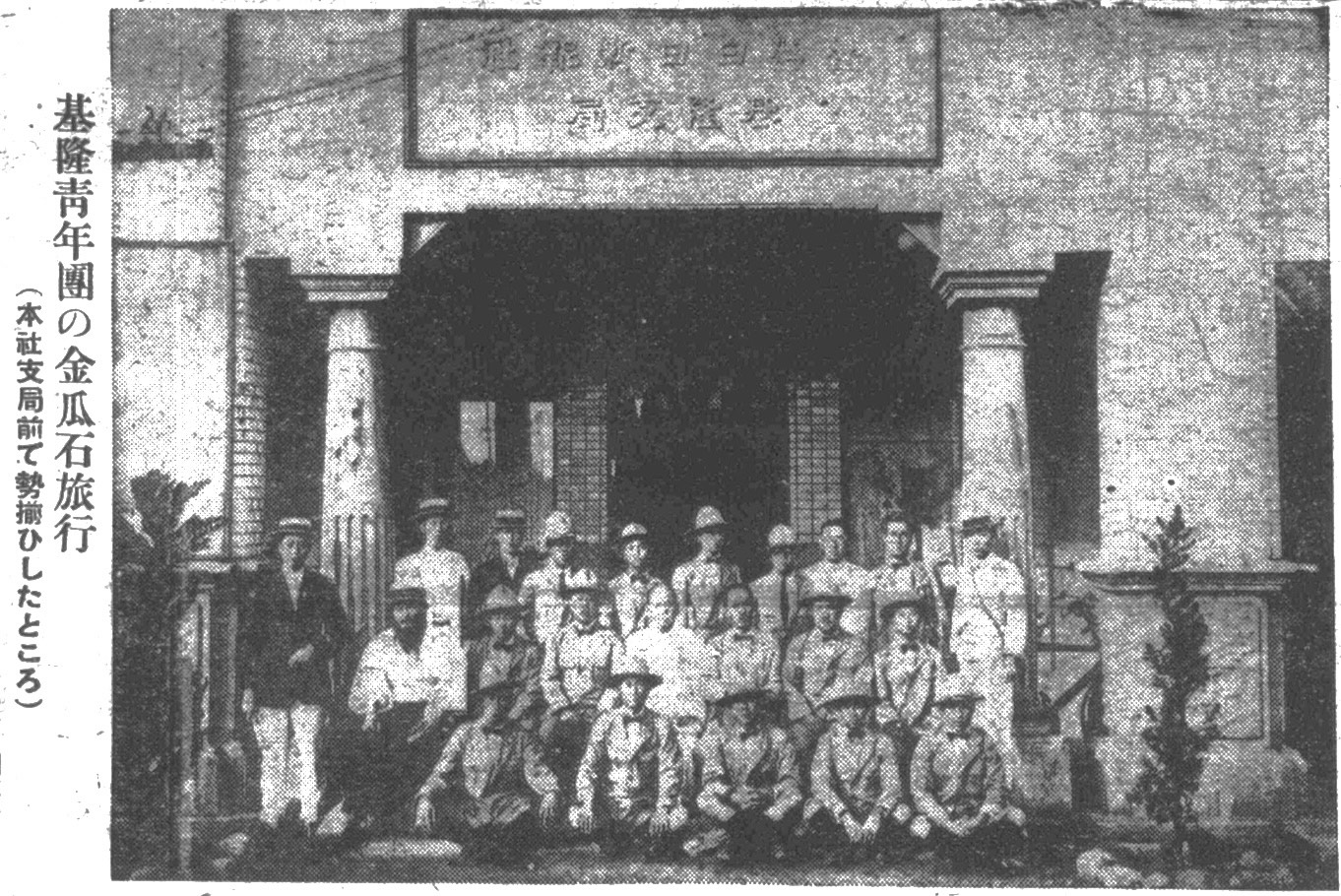

「臺灣日日新報社基隆支局」/ 取自臺灣日日新報1930-07-09

這棟樓有圓柱尖塔,見《朝》畫面左側

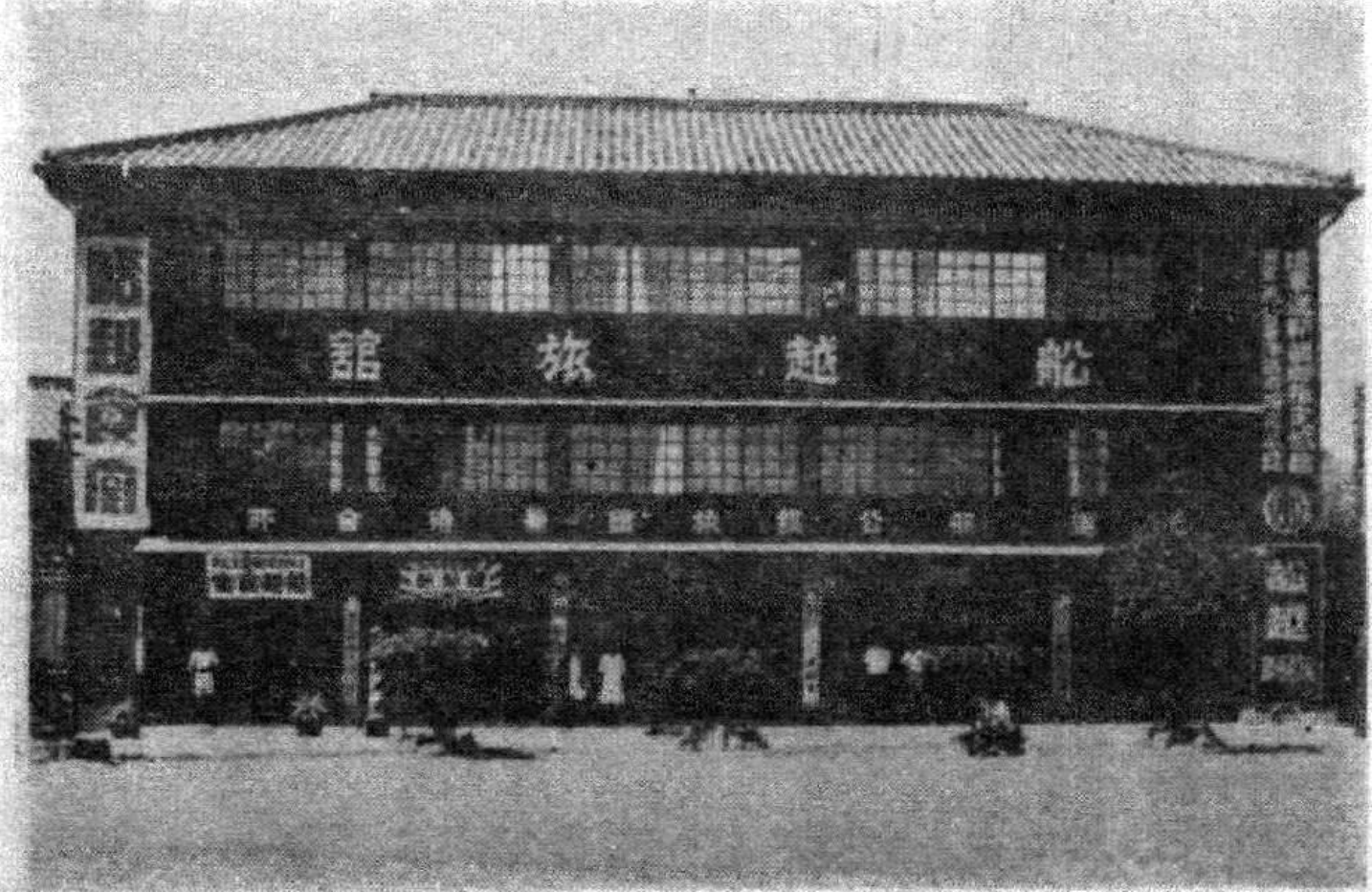

1930年基隆驛旁「船越旅館」正門面北 / 取自「國家文化記憶庫」

1921年秋,此旅館首見諸於報紙報導

石坂荘作《基隆港》1917年改訂3版列三家基隆驛旁旅館為末廣館、依姬館、高砂館

《朝》畫面中左呈現「船越旅館」的側面

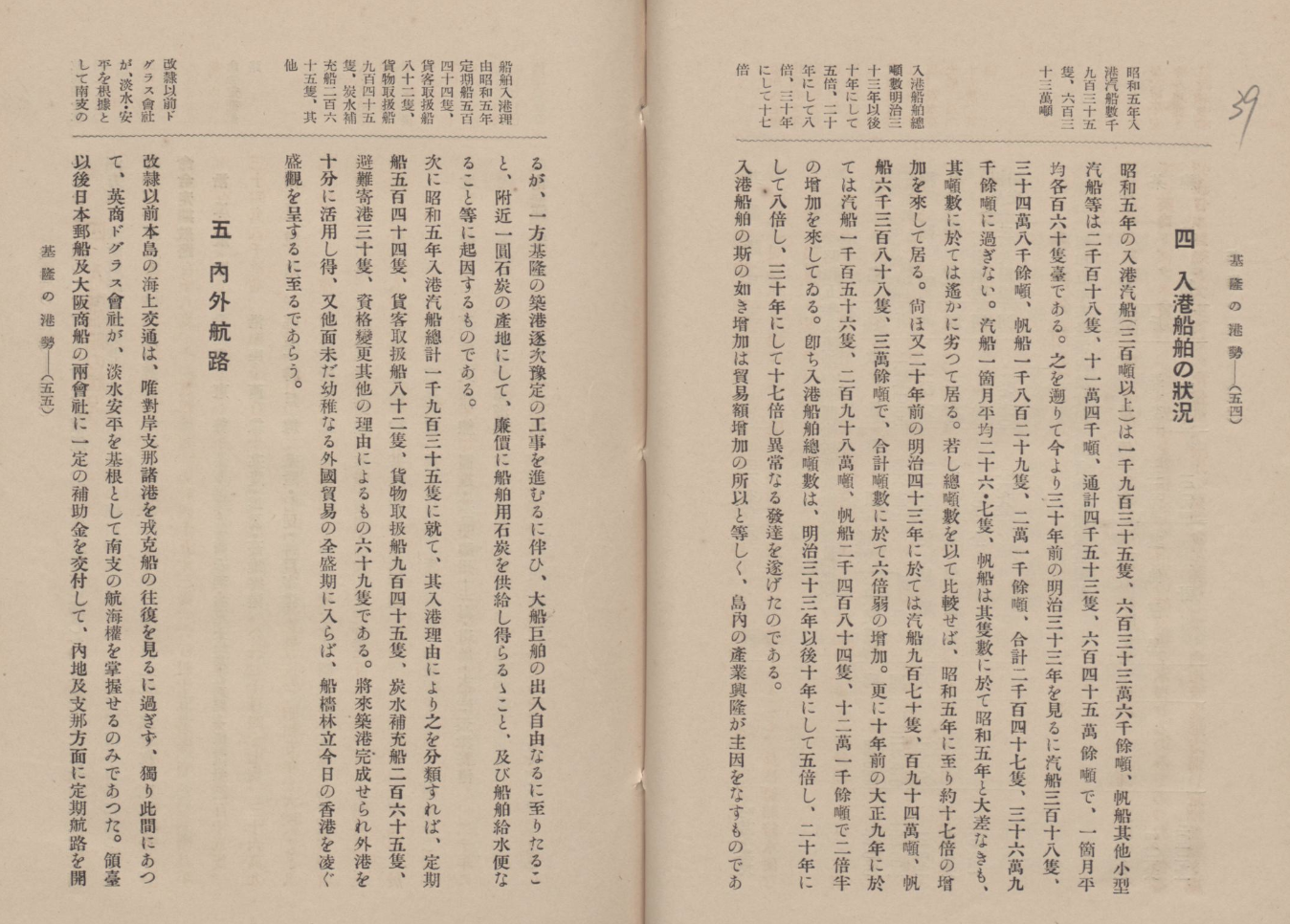

取自石坂圖南(即石坂荘作)《おらが基隆港》(我們的基隆港)1932

基隆有航向日本、香港、中國與南洋各航線船班,熱鬧非凡

《晝》和《夕》呈現國際港口貿易繁忙,以及基隆港船務最重要的機構「大阪商船」,基隆港當時繁忙的程度紀錄在文獻中,1930年一整年,300噸以上的船隻入港共1935艘,平均每天有5.3艘,帆船與小型船隻共2118艘,平均每日5.8艘。

取自石坂圖南(即石坂荘作)《おらが基隆港》(我們的基隆港)1932

基隆的科技進步還表現在與全臺及日本內地同步的電力供應、電話連線、可信賴的郵便系統,以及海上海底電纜促成陸地與海上溝通無縫銜接。

基隆郵便局 / 取自聚珍臺灣

基隆岸壁與計畫興建的合同廳舍(戰後成為海港大樓)

取自石坂圖南(即石坂荘作)《おらが基隆港》(我們的基隆港)1932

1931年春,赤島社第三回展安排由北向南,第一站臺北,第二站臺中,第三站臺南。就在展覽輪至臺中之際,1931年4月11-13日,陳植棋病情急轉直下,病逝,此噩耗對處於美術氣勢最高點的本島青年群來說,宛如樂團成員齊鳴,音樂嘎然而止,像風箏在空中突然斷了線,靜聲而去。赤島社沒有辦第四回展覽。

茲羅列赤島社前兩回展覽概況:

第一回:1929年8月31日至9月3日(9月2日週一休館)假新公園內博物館,參展共36件,參展人:范洪甲、陳澄波、陳英聲、陳承潘、陳植棋、陳慧坤、陳清汾、張秋海、廖繼春、郭柏川、何德來、楊佐三郎、藍蔭鼎、倪蔣懷(臺灣日日新報1929-08-29)。

倪蔣懷為了讓展覽進行順利,特別前往總督府打通內務、文教兩局長,畢竟這回的性質屬於本土「新臺灣の鄕土藝術」,見日記八月底至九月初 https://www.gch.tw/publications/31 和 https://www.gch.tw/publications/32 。(一整年日記請閱讀 https://www.gch.tw/works/37 )

第二回:1930年4月25-27日假臺南公會堂,參展人:倪蔣懷3件、范洪甲6件、陳澄波3件、陳英聲3件、陳承潘3件、陳植棋3件、陳慧坤3件、張秋海3件、廖繼春6件、郭柏川6件、楊佐三郎3件、藍蔭鼎3件,計45件(臺灣日日新報1930-04-24)。1930年5月9-11日假臺北新公園內博物館,同參展人、同內容。

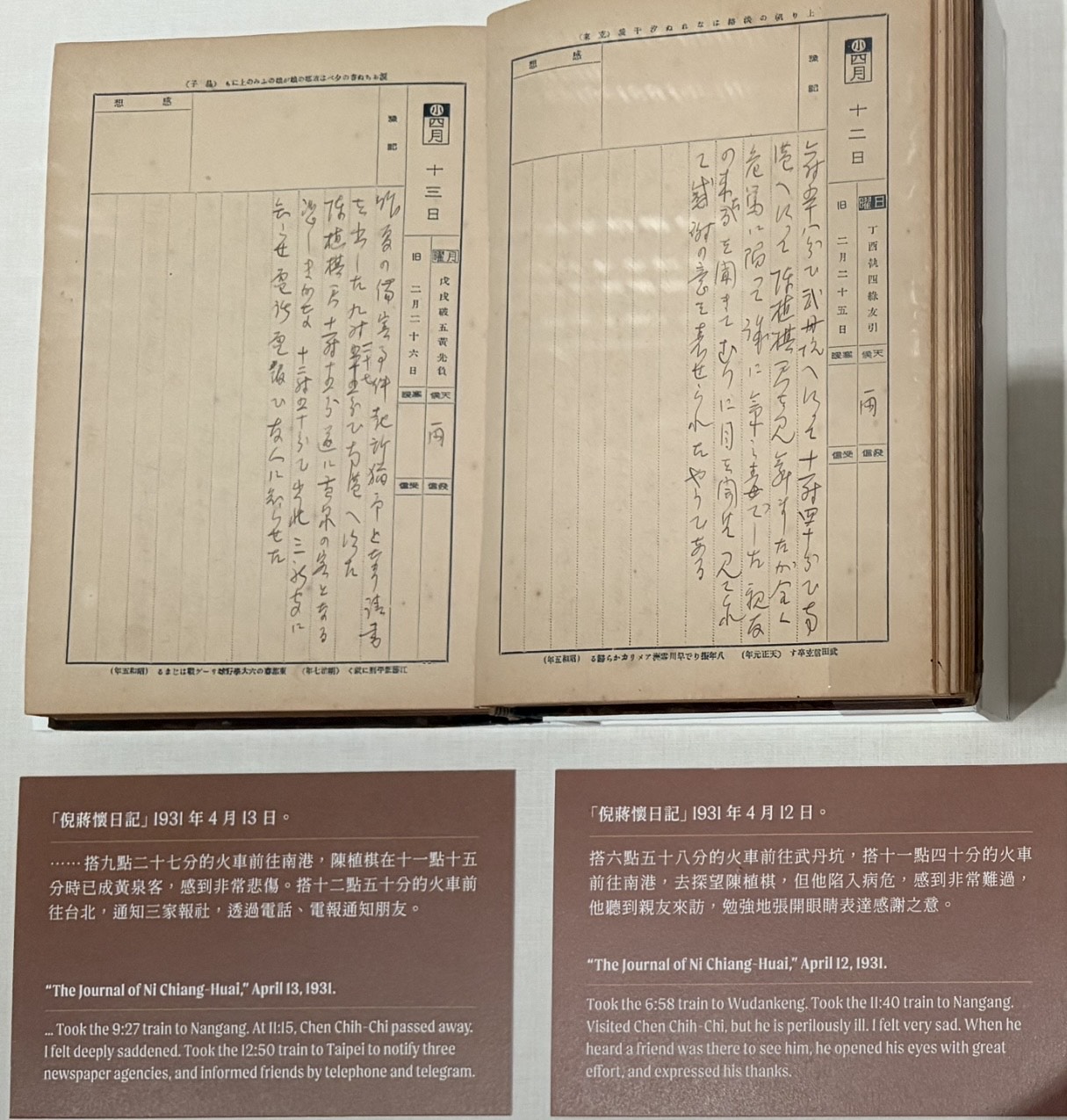

「2025倪蔣懷展」資料 / 攝於展場

1931年4月12日倪蔣懷前往橫科探視病重的陳植棋

1931年4月13日早上倪蔣懷先前往橫科,不知陳植棋已被送往醫院急救

續前往臺北醫院(今臺大醫院)

報載陳植棋已於當日午前十時餘病逝(臺灣日日新報1931-04-15)

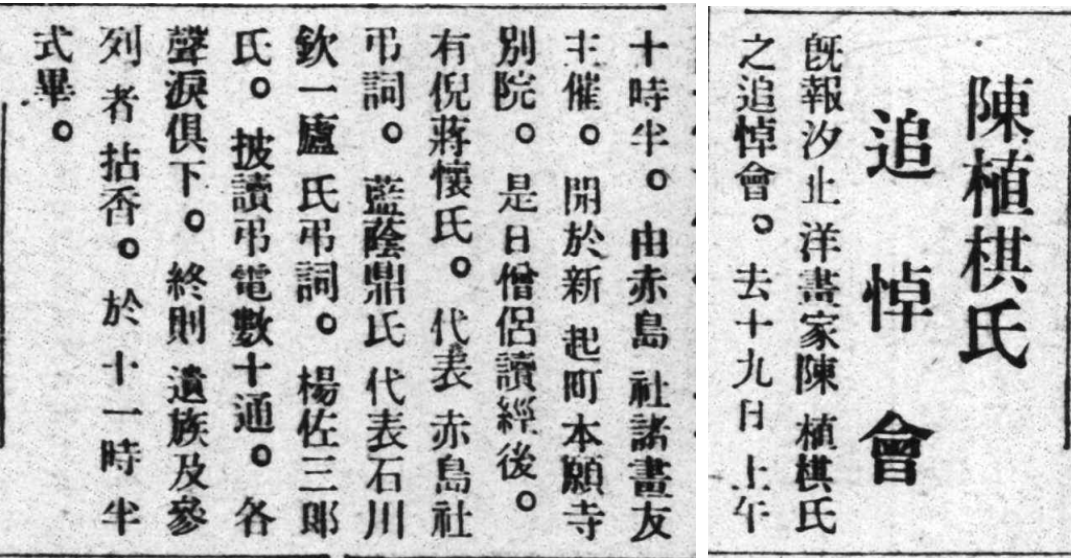

臺灣日日新報 1931-04-20 / 陳植棋追悼會:倪蔣懷代表赤島社弔詞

地點:新起町本院寺別院(西本院寺)

隔日 1931-04-21,倪蔣懷再參加黃土水追悼會(黃土水已於1930年12月21日病逝於東京)

地點:東門町曹洞宗別院

II 全家福照片

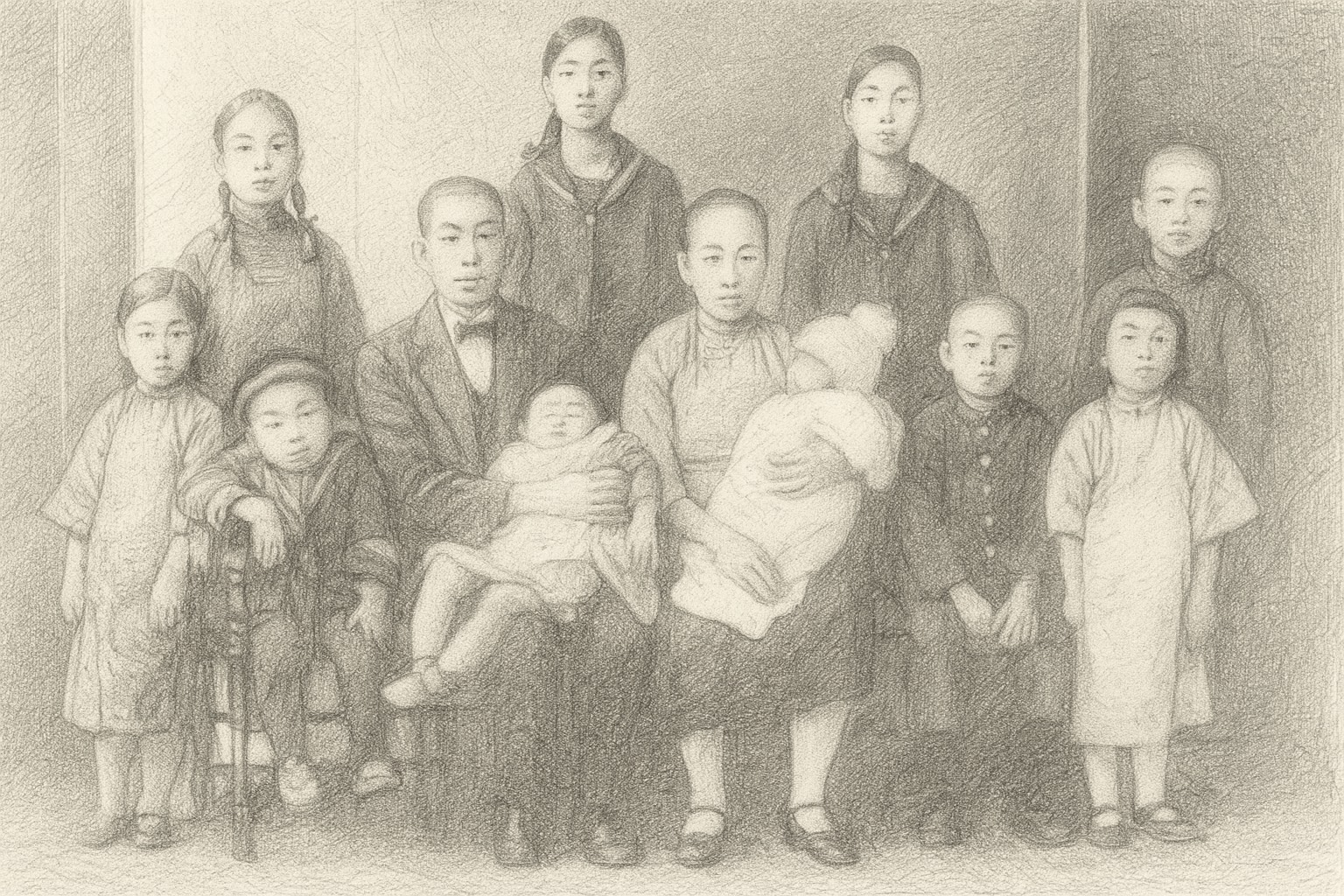

原始照片為倪蔣懷人生首張全家福

1932年春攝於林開郡樓(依據人物著裝和最小嬰兒年紀)

這張原始照片攝於林開郡樓,推測拍攝地點在樓上室內。當時配電不足,政府實施夜晚供電、白天不供電,攝影師為了增加亮度,特別在背景架設淺色系屏風。自然光源來自畫面左邊,也就是地圖上的東邊,1932年春天某個午前拍攝。

倪蔣懷唯一的倪姓哥哥長自己16歲,他乖巧的童年在寂寞中度過。為人父,他為孩子們創造完全不同於自己童年的紛圍,家中熱鬧滾滾,溫馨洗卻他在外工作的龐大壓力與辛勞。拍攝當下,他盛裝、配戴領結,家累就是成就的驕傲寫在臉上。攝影師乃見證此家庭幸福感的第一人。此時此刻倪蔣懷37歲餘,父母已經離世,孩子們平安成長受教育就是平凡的幸福。

倪蔣懷搬離林開郡樓的主要原因之一是,時間往前走,此份幸福感因私人因素缺了一小角,安全感不再。

III 倪蔣懷遷入與遷出林開郡樓之時間點

倪蔣懷全家遷入林開郡樓無確切時間,但以畫作右下角簽署,以及倪蔣懷的個性積極不能等,兩因素推斷,一家人已於1931年3月入住。

倪蔣懷《夕》1931.3 作品右下角簽署

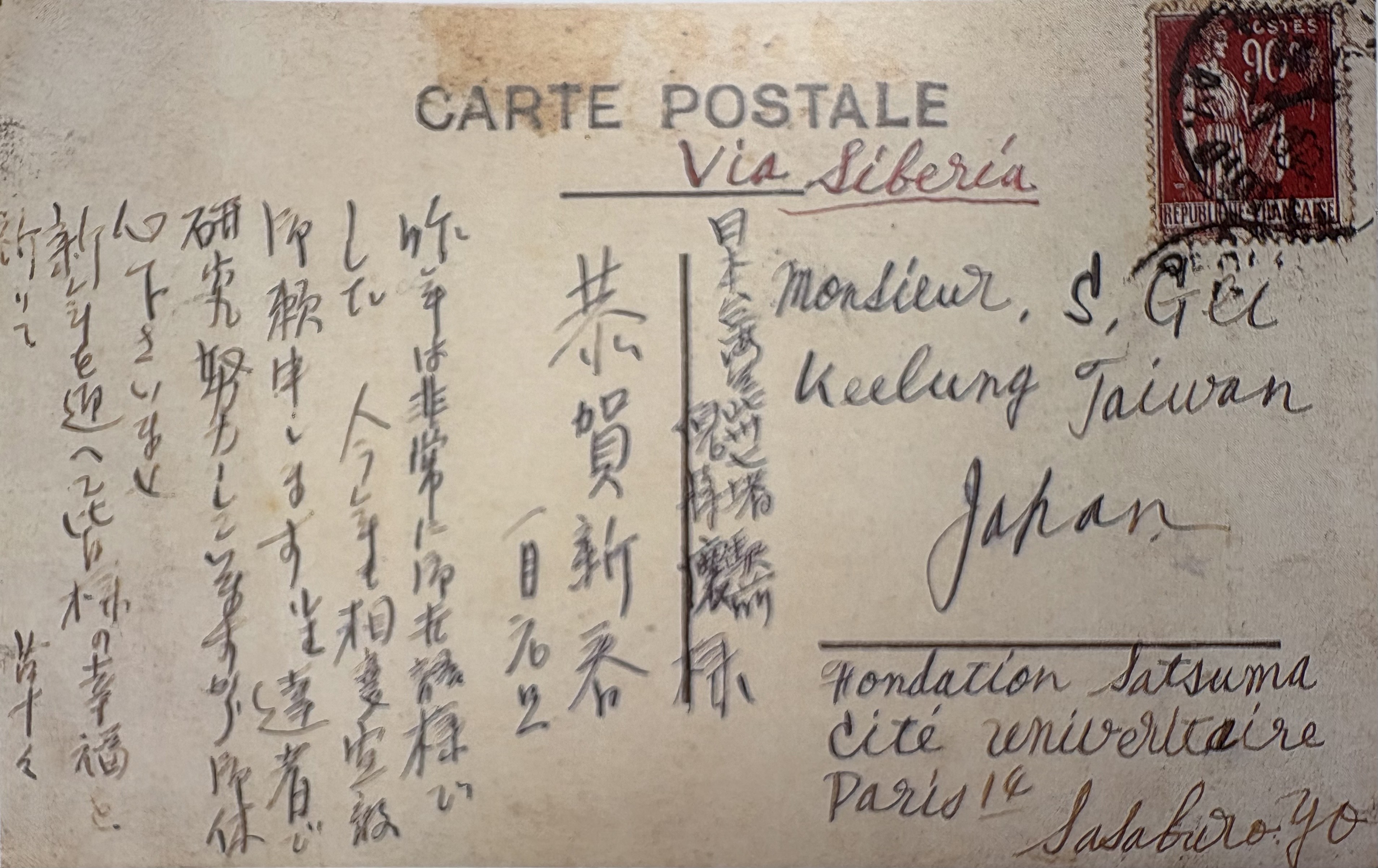

楊佐三郎從巴黎寄給倪蔣懷的賀年明信片 / 恭賀1933.01.01 元旦

收件地址寫:「台北州七堵驛前」

正確地址為:七堵庄八堵字八堵南百九番地

此賀歲卡證明當時郵差知道倪蔣懷新地址

倪蔣懷遷出林開郡樓的時間點,以1933年元旦回推信件 via Siberia (經西伯利亞)往返6-8週計算,約落在1932年10月至11月。(憑這只賀歲卡,本網站探索出更多美術事與美術史 https://www.gch.tw/society-humanities/69 )

倪蔣懷全家租林開郡樓,大約是1931年3月至1932年10月、11月,前後至多僅一年九個月。

IV 結論:平衡過去跨大渲染,林開郡樓視角只有三幅出現在展場

倪蔣懷從林開郡樓搬至八堵車站附近,孩子們就學距離變遠了。原本市內小學只有500公尺距離,搬去八堵兩年內,上學日每天徒步單程3.5公里。長女剩下高女最後四個月,次女兩年內上學日去高女單程徒步4.9公里,若一半路程以鐵道取代,從基隆驛徒步至高女,單程2.2公里。

就學距離遙遠非負責任的倪蔣懷所樂見,雖然自己當學生時,每回從國語學校回家,來回需步行60公里(https://www.gch.tw/about/70 )。這也促成倪蔣懷加速努力打造永久的家,終於在1934年底,40歲餘,搬入田寮河岸雙葉町宅(https://www.gch.tw/about/17 ),在雙葉町,他度過人生最後8年又4個月。

林開郡樓完工時,林開郡本人就住在玉田街(今仁愛區),為何自己未入住,此問題非倪蔣懷相關,留給感興趣的基隆文史工作者考察。過去30年,倪蔣懷與林開郡樓短暫的邂逅,被未舉證傳言跨大渲染。(日記被藏匿 https://www.gch.tw/publications/24 ,藏匿人過度與錯誤解讀林開郡樓)

本網站聚焦在平衡過去觀點,以及集中於短暫的林開郡樓視角。

「2025倪蔣懷展」展場還有一幅林開郡樓視角,此幅作品和《朝》、《晝》、《暮》同批次,但是未完成,細節與光線未處理。

倪蔣懷未完成作品《基隆港口》1931.03 35x49 cm 水彩、紙

1995年「倪蔣懷百年記念展」曾有另一幅:

倪蔣懷《內海》1931 32.5 x 48 cm 水彩、紙

林開郡樓二樓視角 / 此幅失聯中

至於展場唯一基隆港直幅,2025年春,北美館透過UUIN改造設計,大肆宣揚,就是以下這一幅。這幅明顯重度未完成、遠近比例不能反應實景²,船沒停泊位置,也沒纜繩,是倪蔣懷放棄的作品,出自「黃東茂樓」窗戶視角。為何被選定為服裝設計改造之原稿,至今疑惑未解。

倪蔣懷重度未完成作品《港口》1929/30 50 x 33 cm 水彩、紙

此幅被北美館選定為服裝設計改造之原稿

出自「黃東茂樓」窗戶視角

有關於「黃東茂樓」請閱讀 https://www.gch.tw/works/78

² 倪蔣懷一生作品透露幾何角度比例精準。凡出現不精準現象,皆被倪蔣懷自己留下,不公開。繪畫藝術當然可以刻意不精準、呈現藝術家個人獨有風格,但「刻意不精準」非倪蔣懷風格。

遠處的建築、綠樹元素左右相近 / 兩幅皆為「黃東茂樓」窗戶視角

左:明顯未完成,是倪蔣懷放棄的作品

感謝基隆港專家耆老莊耀輝先生指點